クロスバイクは最も身近で手軽なスポーツバイクですが、クロスバイクの楽しみ方は自転車に乗るだけではなく、自分好みの見た目や性能に自転車を改造していくカスタマイズという楽しみ方もあります。

そして、どうせクロスバイクを改造カスタマイズするのであれば、お洒落にカッコ良く改造カスタマイズしたいですよね。

カッコ良いとかカッコ悪いは、あくまで主観の問題なので、他人の目から見てクロスバイクがお洒落でカッコ良く見えるかどうかはまた別の話ですが、自分がカッコ良いと思える自転車に乗ることはとても気分が良いものです。

というわけで、僕がクロスバイクをカスタマイズする際に、お洒落にカッコ良く改造カスタマイズするために気をつけているポイントについてまとめてみました。

ポイント1、改造前にクロスバイクをどうカスタマイズするかの方向性を決める

どんな自転車にしたいのか?どんなふうに自転車に乗りたいのかを明確にする

クロスバイクの改造に手をつける前に、カスタマイズの方向性を決めるということは、いわゆる「設計図」を書くようなものなので、事前にどのような自転車にしたいのかを考えるのは非常に大切です。

何の考えもなく思いつくままカスタマイズしていくのも楽しいものではありますが、ゴールもないままカスタマイズを繰り返していくと、チグハグでバランスの悪い自転車が出来上がってしまいます。

「どのような自転車にしたいのか」「どんなふうに自転車に乗りたいのか」という最終的なイメージをしっかりと描いてからカスタマイズを始めましょう。

クロスバイクはロード系でもマウンテン系でもどちらでもカスタムできる

クロスバイクはロードバイクとマウンテンバイクの良いところを採用したような自転車なので、ロードバイク寄りにも、マウンテンバイク寄りにもカスタマイズすることができます。

なので、クロスバイクをカスタマイズするポイントとしては、ロードバイク寄りにカスタマイズするのか、マウンテンバイク寄りにカスタマイズするのかの方向性をハッキリとさせておく必要があります。

そうすることで、選ぶべきパーツもロード用なのか、マウンテン用なのかを最初に絞り込めるので、パーツ選びがしやすくなります。

さらには、もっと踏み込んで考えることもできます。

例えば、ロードバイク寄りのカスタマイズをするにしても、ロングライド仕様なのか、ヒルクライム仕様なのか、あるいは街乗り仕様なのかで、パーツや装備も変わります。

個人個人の乗り方や用途に応じて最終的な仕様は変わってくるので、どのパーツを選べば良いかは一概に言えない部分ですが、事前にしっかりとカスタマイズの方向性を決めれば、選ぶべきパーツなども自ずと決まってくるので、ゴールや費用なども算出しやすくなります。

ちなみに、僕の場合は「ロードバイクのような軽快な走りができる街乗り用途のクロスバイク」というコンセプトでカスタマイズを行っているので、採用するパーツは基本的にはロード用のパーツから選択しています。

ポイント2、自転車パーツの色を増やさずカラーコーディネートする

メインカラー2色アクセントカラー1色が基本

クロスバイクをカスタマイズしていく際にありがちな失敗として、パーツとしてはまとまっているはずなのに、見た目がどうにもまとまっていないということになりがちです。

ついつい色々な色のパーツを取り付けたくなるのですが、それが悪い方向に働いてしまうのです。

クロスバイクをまとまりのある見た目にするには、パーツの色を増やさないというのは大原則です。

パーツを換えたり付け加えたりする際に、見た目の変化をつけようとして今までに無かった色を選択したくなったりしますが、色を増やしてしまうと、まとまりがなくゴチャゴチャした印象になりがちなのです。

もしも色彩センスに優れていて、いろいろな色のパーツを購入しても、それを上手にまとめられれば、それはそれでお洒落な自転車になると思いますが、実際には色をまとめるのは非常に難しく、思い描いていたイメージと違う結果になることが殆どでしょう。

クロスバイクの見た目の色を上手くまとめるためにはメインカラーを2色に絞り、アクセントカラーでもう1色使用するのがポイントです。

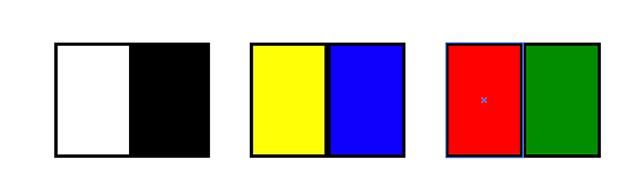

メインカラー2色は互いにコントラストの高い色(反対色)を選ぶ

メインカラーにコントラストの高い色(反対色)を選ぶと、見た目のメリハリが出てカッコ良くなります。

自転車の色をトータルで考えると、まずはフレームの色が基本の色になります。

フレームのデザインが単色の場合は、その反対色のパーツをメインカラーに選ぶようにすれば、コントラストが効いたメリハリのある印象にすることができます。

フレームにカラーデザインがされている場合はそのデザインの中でメインで使用されているメインの色をパーツの色に選ぶとまとまりが出るはずです。

例えば、僕のクロスバイクの場合は白いフレームですので、反対色である黒をメインパーツに選ぶのがベストチョイスになります。

青なら黄色、赤なら緑という具合で、なるべくフレームとパーツとでコントラストの高い色を選びましょう。

よく分からない人は、どこかの国の国旗を参考にして色を選ぶと良いかも知れません。

国旗はほとんどの場合、コントラストの大きな違う色で構成されているからです。

単色コーディネートはお勧めしない

色を少なくすれば良いと言っても、単色でまとめてしまうのは、あまりおすすめではありません。

タイヤを含め、真っ白や真っ赤なパーツに統一している自転車を見かけたりしますが、単色でまとめてしまうとコントラストが無くなって、のっぺりとした立体感の無い自転車になってしまいがちです。

しかし、黒だけは例外です。

黒の場合は、黒一色で統一してもお洒落でカッコ良く見えます。

自転車のタイヤは黒にこだわってカラータイヤは使用しない

カラータイヤを取り付けた自転車はお洒落に見えるので「よし俺もカラータイヤを装備しよう!」などと思い、フレームの色と同じ色のタイヤを履かせてみたくなります。

しかし、実際にカラータイヤを取り付けてみると、多くの場合イメージと違ってしまうことになります。

「カッコ良くなると思ったけどなんか違う・・・でも買ってしまったしとりあえず使うか・・・」みたいな状態では自転車にも可哀想ですし、そんな気分で乗る自転車は楽しくありません。

確かに、カラータイヤは目を引きます。

しかしそれは、主張が強すぎるので目立っているだけなんです。

メインであるフレームさえも色負けしてしまうことになり、カラータイヤにしたことで、全体的な印象もぼやけてしまうので、タイヤは無難に黒を選択した方が絶対に良いです。

タイヤの色とパーツの色を揃えると失敗しない

カラーコディネートで鉄板の配色は、タイヤの色とパーツの色を揃えることです。

上にも書いたように、タイヤの色は黒がベストなので、必然的にパーツの色も黒になるわけですが、この組み合わせにすると絶対に失敗することがありません。

極端な話、パーツを全て黒にするだけで、お洒落でカッコ良くなってしまいます。

グリップとアウターケーブルとサドルの色を揃える

パーツの色は、全て統一するのが基本ですが、グリップ(バーテープ)と、アウターケーブルとサドルに関しては別の色を使ってもバランスが崩れません。

そして、この3つのパーツの色を揃えることで、アクセントカラーになり、自転車全体に華やかな印象や強いインパクトを与えることができます。

ハンドルとステムとシートポストの色は、ほぼブラックかホワイトかシルバーに限定されてしまいますが、バーテープ(グリップ)とワイヤーケーブルとサドルに関しては、様々な色を選べますし、フレームに合わせたカラー、もしくは差し色的に反対色を選ぶことで、立体感のある配色でまとめられると思います。

差し色とは

差し色とは、単調な色の中にアクセント的に全く違った色をワンポイントで入れることで、メリハリのついた印象を与えることのできる色のことです。

クロスバイクやロードバイクは、モノトーンの単調な色合いになってしまうことが多いので、バーテープやグリップ、ワイヤーなどで差し色を入れるとカッコよくお洒落な見た目にすることができます。

ハンドルやステムなどは通常ブランドロゴがプリントされていますが、このロゴに色が使われている場合は、その中に含まれる色からバーテープ、ワイヤ・ケーブル、サドル選ぶようにするのも、まとまりを出すのに有効な手段の1つです。

例えばMavicなどであれば黄色を差し色として選択する感じです。

ハンドル・ステム・シートポストのメーカーは揃える

クロスバイクやロードバイクのパーツは全て同じメーカーで揃えた方が断然まとまりが出ます。

自転車のパーツには、大きめにメーカーロゴが入っているのが普通で、それらはかなり見た目的に主張するので、メーカーを揃えないとチグハグでバラついた印象になってしまいます。

なので、「パーツ選びの際にはメーカーを揃える」というのが重要なポイントになるのです。

クロスバイクやロードバイクを自分で改造カスタマイズしていくと、ハンドルやステム、ヘッドキャップやスペーサー、シートポストなどのメーカーがバラついてしまいがちです。

しかし、メーカーが揃っていないと、全体的にチグハグな印象になり、素人っぽい組み合わせに思えてしまうものです。

一つ一つ順番に交換していくと起こりやすい問題ですが、出来るならば全てのパーツのメーカーを統一した方がお洒落でカッコ良いです。

特に、ハンドル、ステム、シートポストの三点は、基本的にメーカーのロゴが大きく入る場所でもあり、この3つのパーツのメーカーを揃えることで見た目がまとまった印象になるのです。

欲しいパーツが揃わず違うメーカーになってしまうくらいであれば、メーカー名やブランドロゴのプリントされていないノンブランドで揃えてしまった方が良いでしょう。

それくらいにハンドル、ステム、シートポストを揃えるということは自転車の見た目をお洒落にカッコよくする上において、とても重要なポイントなのです。

自転車パーツメーカーで有名なブランド

上記はロードバイクなどでよく使用される代表的なパーツメーカーです。

これらのメーカーのパーツを使用していると「お。なかなかやるじゃないか」的なコーディネートになると思います。

ちなみに僕のクロスバイクはトライアスロンバイクで使用されるブルホーンバーで定番のメーカーである「プロファイルデザイン」というメーカーのパーツに統一しています。

必要の無いパーツは自転車から外す

自転車はシンプルなほどお洒落でカッコ良くなる

クロスバイクからは、余計なパーツを排除して、シンプルに仕上げるほど、見た目がスッキリしてお洒落でカッコ良くなります。

シンプルさを徹底して、お洒落でカッコ良い自転車の代表と言えば、ピストバイクなどに代表されるシングルギアの自転車で、必要なパーツ以外は装備していないシンプルな見た目はとてもクールでカッコ良く見えるものです。

クロスバイクは多段ギアの自転車なので、シングルギアの自転車ほどシンプルにすることはできませんが、それでも余計なパーツを排除していくことで、かなりシンプルにすることができます。

自転車をより便利にしていこと思うと、自然と装備品が増えてしまいます。

しかし「オシャレはやせ我慢」という言葉があるように、シンプルさを追求するのであれば、どこかで便利さは諦めなければいけないですし、必要最低限なものに絞り込んでシンプルにすることで、自転車の美しさが際立ってくるようになります。

なので、法律が許す限り、無くてもどうにかなる物、は極力取り除く方向で改造カスタマイズを進めていくと良いと思います。

僕がクロスバイクのESCAPEから外したもの

● フロント反射板

● リア反射板

※リア反射板を取り除くと夜間走行時はリアライトの装備が必須になります。

● スプロケットのチェーン脱落防止のプレート(スポークプロテクター)

● チェーンガード(フロントギアのカバー)

一度はクロスバイクに取り付けたけど外したもの

自転車スタンド

自転車スタンドは非常に便利ですが、一般的なロードバイクにはまず装備されていないですし、通勤や通学で使用するわけではなかったので「スタンドが無くてもどうにかなる」という判断で外しました。

どこかに立てかけておく場所がない場合は困りますが、携帯用スタンドを利用すれば良いかなと思います。

自転車の携帯用スタンドについては下記の記事でまとめてありますので参考にしてみてください。

バーエンドバー

クロスバイクの改造カスタマイズ関連のブログなどの情報を漁っていると、いろいろな人がお勧めするパーツとして必ずと言っていいほど取り上げられていたのがバーエンドバーだったので僕も取り付けてみましたが、結果的にすぐに外すことになりました。

ほとんど使わなかったのと、見た目もバーエンドバーが無い方がスタイリッシュでカッコ良く見えたのです。

バーエンドバーというパーツは、マウンテンバイクなどでよく装備されていることもあり、どうしてもマウンテンバイク寄りのルックスになってしまうので、ロードバイク寄りの改造カスタマイズをしたいと考えている僕のコンセプトとは違ったというのが一番の理由です。

マウンテンバイク寄りへのカスタマイズであれば有りだと思います。

コンフォートグリップ

コンフォートグリップと呼ばれる幅広なグリップも、クロスバイクの改造やカスタマイズ関連のブログなどでは、おすすめとしてよく取り上げられているので使用したことがありました。

確かに乗り心地は良くなりますが、太くて大きなコンフォートグリップは、見た目にも大きく影響するのですぐに取り外しました。

その後、ハンドルバーはいろいろ検討した結果、グリップを使わないで、バーテープで落ち着いています。

クロスバイクのストレートハンドルにバーテープという発想はあまり馴染みがないかもしれませんが、選択肢も多く、意外と似合ってしまうのです。

下記の記事でフラットバーにバーエンドバーを使用したレビューをまとめてあるので、興味の有る方は参考にしてみてください。

鍵の固定用ブラケット

GIANTストアでクロスバイクを購入した際に、ワイヤーロックも一緒に購入したら、お店のお姉さんがシートステーにワイヤーロックを固定するためのブラケットを取り付けてくれました。

自転車に乗る際には、パンク修理キットと鍵は何らかの形で持ち運ばなくてはいけないので、自転車のフレームに取り付けられるブラケットは非常に便利だったのですが、大きくて目立つものだったので、取り外しました。

ブラケットを取り外したことで、鍵を持ち運ぶ方法を考えなければいけなくなりましたが、お洒落は痩せ我慢というところでもあり、便利さよりも見た目を優先した結果です。

ライトやベルなど必須の装備品にはこだわる

なるべく余計なものは自転車に取り付けたくないというのが本音ですが、ライトやベルなど装備が義務付けられている必須アクセサリーもあります。

そのような自転車のアクセサリーは、価格にこだわらず、お洒落でカッコ良くて気に入ったものを選ぶようにしています。

お洒落でカッコ良くデザインされたものは、一般的に値段も高くなりますが、気に入ったデザインの製品を使用している時の気分は良いですし、アクセサリー類のデザインが良ければ相乗効果でその他のパーツも実際以上に良く見えたりするものです。

僕が気に入って使用している自転車アクセサリーはオーストラリアのメーカーであるknog(ノグ)の製品です。

参考 knog

【日本正規品】 KNOG(ノグ)自転車 ベル Oi LUXE リング型(内径:22.2mm) SMALL シルバー |2年保証|

【日本正規品】 KNOG (ノグ) 自転車 ライト ブラインダー スカル [BLINDER SKULL] 100ルーメン 防水 USB充...

タイヤのマークとバルブを揃える

タイヤをホイールにセットする時に、タイヤに入ったロゴマークの位置と、タイヤのバルブ位置を揃えるようにすると、見た目がカッコ良くなります。

「えー?そんな細かいところまで気にするの!?」と思うかも知れませんが、そう思った人は是非、自転車メーカーのカタログ写真を確認してください。ホームページに掲載されている自転車の写真でも構いません。

全ての自転車が、ホイールのバルブの位置とタイヤのマークの位置をきちんと揃えて撮影されていることに気が付くと思います。

もちろん自転車屋さんなどは、そのあたりへの気配りは常識なので、自転車屋さんに展示されている自転車や納車されたロードバイクやクロスバイクを確認すれば、必ずタイヤのマークとバルブ位置は揃えられた状態になっていると思います。

ちなみに、タイヤのマークとバルブを揃えるメリットは見た目が良くなるだけではありません。

タイヤがパンクした際にチューブに空いた穴の位置からタイヤのどこにダメージがあったのかを推測できるようになります。

パンクした際には、原因となった異物がタイヤに残っていたりすることもあるので、タイヤのどこにダメージがあったかを知ることが出来れば、残っている異物を探すのも簡単になります。

タイヤのマークとバルブ位置を揃えることは、見た目と機能面の両方でメリットのある方法なのです。

クロスバイクをお洒落でカッコ良く改造カスタマイズする方法のまとめ

クロスバイクの改造カスタマイズで見た目をお洒落でカッコ良くしていくために一番重要なポイントは、最初に決めた方向性に添ったパーツ選びをしていくことです。

改造カスタマイズしているうちに、あれこれ試したくなってしまい、全く違ったコンセプトに流れてしまうなんてことがありがちですが、コンセプトからズレたパーツが一つ増えるだけで、全体のバランスが崩れてしまいカッコ悪くなってしまいます。

なので、最初に決めたコンセプトの軸がぶれないように気をつけたいものです。

そして冒頭にも書きましたが、カッコ良い、カッコ悪いというのはあくまでも主観的な要素になりますから、最終的には他人がどう思うよりも自分がどう思うかが大切です。

結果として、自分自身が満足して気分良く乗れる自転車に育てていくことが一番だと思いますから、安全面にも配慮しつつ、カスタマイズを楽しんでいくのが良いでしょう。

関連記事

クロスバイクのカスタマイズについては下記の記事でも解説しています。

な考え方があるので是非参考にしてください。

![【日本正規品】 KNOG (ノグ) 自転車 ライト ブラインダー スカル [BLINDER SKULL] 100ルーメン 防水 USB充...](https://m.media-amazon.com/images/I/41v0dLhDsQL._SL500_.jpg)