クロスバイクの改造カスタマイズの定番でもある、ハンドルをブルホーンバーハンドルにする記事をまとめています。

ブルホーンハンドルに興味がある人は、自分の自転車ををブルホーン化することに興味があるもと思いますので、改造カスタマイズに関する疑問や注意点など、参考になる情報が得られるかと思います。

自転車をブルホーンハンドル化するには、いくつかの仕様があり、選択する仕様をによって必要なパーツやブルホーン化した際の仕上がりの見た目が変わってきます。

乗り心地なども仕様によって変わるので、事前にどのような仕様にするかを十分検討することをおすすめします。

クロスバイクなどの自転車をブルホーン化することによって得られるメリットはありますが、逆に不便になる部分もあるので、そのあたりを事前に調べて知っておくということは、クロスバイクのブルホーン化を検討する上で非常に重要なポイントになります。

そこで僕自身の経験を踏まえて「ブルホーンハンドルとは何か」そして「クロスバイクをブルホーン化する際の検討の方法」や、実際に「ブルホーン化する際の作業の方法」に関する記事をまとめてみました。

これからクロスバイクをブルホーン化しようと考えている方の参考になれば幸いです。

ブルホーンハンドルに関する記事一覧

ブルホーンハンドル(ブルホーンバー)とは

ブルホーン(牛の角)の形をした自転車用ハンドル

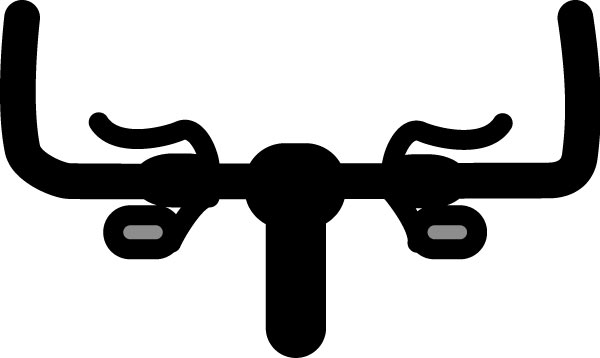

ブルホーンハンドル(ブルホーンバー)とは、自転車のハンドルの一種で、ハンドルの両端が前方向に伸びた形状のものを指します。

その形状が牛の角のように見えることからブルホーンと呼ばれています。

通常はトライアスロンバイクや、タイムトライアルバイクなどで使用されることの多いDHバーと組み合わせて使用されるハンドルですが、クロスバイクやミニベロなどのハンドルのカスタマイズでも頻繁に使用されるハンドルでもあります。

ブルホーンハンドル(ブルホーンバー)は、メッセンジャーなどが乗るシングルギアのピスト系の自転車でもよく使用されるハンドルなので、スタイリッシュで都会的なイメージがあり、自転車のカスタマイズでも人気のあるパーツの一つです。

ブルホーンハンドルの形状と種類

ブルホーンハンドル(ブルホーンバー)と言っても、メーカーによってその形状は様々です。

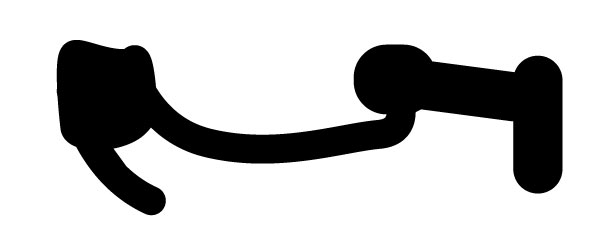

ブルホーンハンドルの形状は大きく4つのタイプに分類できます。

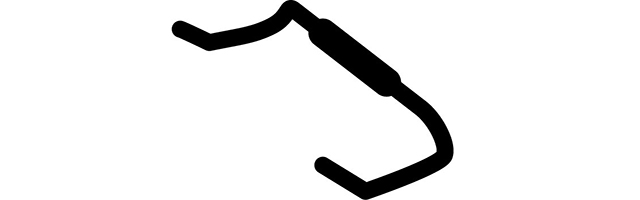

肩下がりタイプ(ドロップタイプ)のブルホーンハンドル

肩の部分が下がったタイプのブルホーンハンドルで、最もスタンダードな形状です。

トライアスロンバイクのDHバーと組み合わせられることが多く、このタイプのブルホーンハンドルを取り付けた自転車の見た目はスポーティでアグレッシブな印象になります。

クロスバイクをブルホーン化を考えた場合、このタイプのブルホーンハンドルとの相性が良くなります。

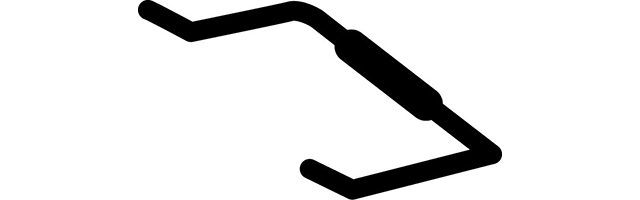

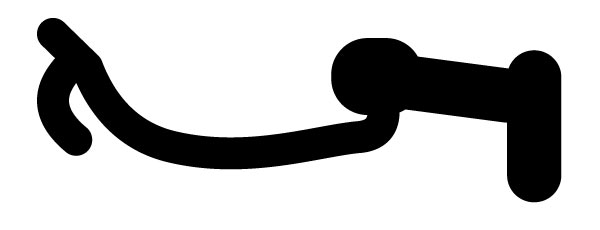

肩下がり無しタイプのブルホーンハンドル

肩下がりがなく、基本的にはフラットな形状で、ハンドルの先端がライズしたブルホーンハンドルです。

ホリゾンタルなトップチューブを備えた自転車との相性が良く、スポーティな印象の自転車になります。

ミニベロなどとも相性が良いハンドルです。

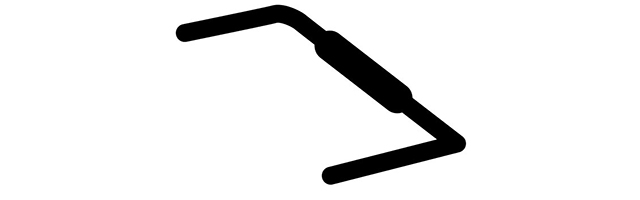

フラットタイプのブルホーンハンドル

肩下がりも、ハンドル先端のライズもないタイプのブルホーンハンドルです。

ハンドルのクランプ径や、にぎり径が、クロスバイクなどで一般的な真一文字のフラットバーハンドルと同じ規格であることが多く、クロスバイクなどでブレーキレバーやシフトレバーを流用したい場合に選択することが多いブルホーンハンドルです。

ライズがあるタイプのブルホーンハンドルとは違い、スポーティな印象にはならないので、ミニベロなど市街地を走行するカジュアルな自転車との相性が良いブルホーンハンドルです。

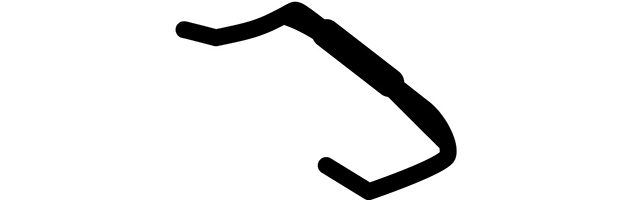

エアロタイプのブルホーンハンドル

タイムトライアルバイクに装備されているよう、なエアロ形状のブルホーンハンドルです。

戦闘機の翼のような独特な形状になるため、フレームの形状との相性が難しいブルホーンハンドルでもあります。

このタイプのブルホーンハンドルはフレームの太いエアロ仕様の自転車との相性が良くなります。

ブルホーンハンドルの形状は自転車のフレームとの相性を考えて選択する

ブルホーンハンドルは、上記のような形状の違いの他に、ハンドルの径やハンドル幅、材質の違いなどもあり、それぞれに特徴が変わります。

自分の自転車の乗り方や目指すべきカスタム自転車の方向性に応じて適したブルホーンハンドルを選択する必要があります。

特にハンドルの形状は使用する自転車のフレームのトップチューブの形状との相性があり、見た目に大きな影響を与えるので、ブルホーンハンドルを選択する際には、ブルホーンハンドルを取り付ける自転車のフレームのタイプなども含めて検討すると良いでしょう。

下記の記事では、ブルホーンバーの形状の違いによる特徴と、相性の良いフレームについて解説をしています。

ブルホーンハンドル化するカスタマイズのポイント

ブルホーンハンドル化すると得られる効果

ブルホーンハンドルには4つのタイプの異なる形状がありますが、形状のタイプに関わらず、ブルホーンハンドル化することで共通した効果が期待できます。

ここでは、ブルホーン化することで得られる効果について解説してみます。

● 前傾姿勢でスピードアップ

● 見た目の変化

ブルホーンハンドルで深い前傾姿勢がとれる

ブルホーン化することで、クロスバイクなどのフラットバーハンドルと比べると、深い前傾姿勢がとれるようになります。

深い前傾姿勢になることで、空気抵抗が減ったり、力強いペダリングが出来るようになります。

結果としてスピードアップの効果が期待できます。

特に、空気抵抗は速度が上がれば上がるほど違いが出てくるので、ブルホーンハンドル化することの効果は想像以上のものになるはずです。

下記の記事ではブルホーンハンドル化することで、どのような効果が出るかについて解説しています。

ブルホーンハンドルで見た目がカッコよくなる

ブルホーンハンドルにすることで、スピードなどの性能アップの他に「見た目がカッコよくなる」というところもブルホーンハンドル化することで得られる効果の一つです。

ブルホーンハンドルの独特な見た目から、スポーティで攻撃的な印象になったり、都会的なイメージの自転車にすることができます。

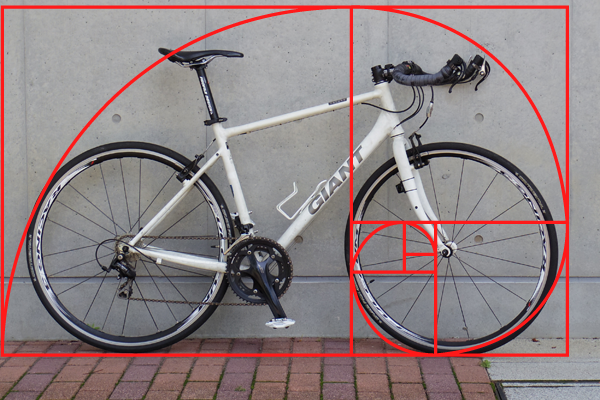

美しいデザインと言えば「黄金比」で、黄金比に当てはまると形やデザインはバランスが良く、美しく見えると言われています。

そこで、クロスバイクをブルホーン化した際の見た目をイメージして、黄金比に当てはめてシュミレーションしてみた結果を下記の記事でまとめています。

クロスバイクのブルホーンハンドル化に掛かる費用の目安

クロスバイクをブルホーンハンドル化するのに必要な費用は、選択するパーツのグレードやブランドによっても大きく変わってきますが、自分自身でパーツを買い揃えたり、カスタマイズ作業を行った場合は2〜3万円が一つの目安になると思います。

カーボン製のハンドルやシフトレバーを選択した場合は、倍の5〜6万円程度になると思います。

下記の記事では、僕自身がおこなったブルホーンハンドル化で掛かった費用をまとめています。

ブルホーンハンドル化を自転車屋さんでお願いすることの難しさ

ブルホーンハンドル化をするためには、基本的に自分自身でカスタマイズ作業することになると思います。

というのも、ブレーキの互換性の問題があること(動作は問題ありません。※メーカーに確認済み)や、パーツによって応用を利かせる必要があるため、自転車屋さんにとっては、少しイレギュラーなカスタマイズになるのです。

なので、自転車屋さんに相談してみると、おそらく一言目には「止めておいたほうが良いですよ」というようなことを言われると思います。

おそらく「面倒なカスタマイズ」というのが1番の理由なんだろうなと思います(笑)

もちろん自転車屋さんも商売なので、頼み込めばカスタマイズしてくれるお店もあると思いますが、いずれにしても「お勧めではないですよ」というような感じで対応がされると思います。

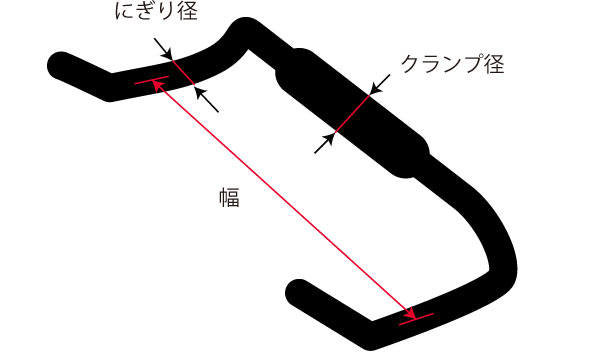

クランプ径とハンドル径についてはよく調べる

ブルホーンバーを選ぶ際には、クランプとハンドルの太さに注意が必要です。

クランプ径とステムの関係

まハンドルの中央部分の直径であるクランプ径に注意してください。

クランプ径とはステムと接合している部分の径になり、取り付けるブルホーンバーのクランプ径に対応したステムでないと、ハンドルを固定させることができません。

例えば、クロスバイクのESCAPEシリーズや一般的なクロスバイクのに使用されているようなストレートバーハンドルのクランプ径は25.4mmが標準ですが、ロードバイクなどに使用されているドロップハンドルなどのクランプ径は31.8mmとなっていて、オーバーサイズなどとも言われます。

ブルホーンハンドルもどちらかと言えばロードバイクと同じ31.8mmのクランプ径のものが主流なので、31.8mmのクランプ径のハンドルを選択した場合は、ステムの対応径に注意する必要があります。

31.8mmに対応するステムであれば31.8mmのクランプ径にはもちろん対応できますし、25.4mmや26.8mmなどの細いクランプ径でもシムを挟めば対応させることができます。

しかしステムが25.4mmサイズのものであれば、31.8mmのオーバーサイズのハンドルと組み合わせることはできません。

にぎり径とブレーキレバーやシフトレバーの関係

31.8mmのクランプ径のハンドルの場合は、ハンドル部分のにぎり径は23.8mmとなります。

それに対してストレートハンドルなどの25.4mmのクランプ径の場合、にぎり径は22.2mmとなります。

つまり、ストレートハンドルで使用していたブレーキレバーやシフトレバーは22.2mmサイズが標準となりので、23.8mmのにぎり径のハンドルには取付けることができません。

23.8mmのにぎり経のハンドルを使用する場合には、ブレーキレバーやシフトレバーは流用できなくなるため、新たにブレーキレバーやシフトレバーを購入する必要があります。

このあたりのサイズはメーカーによってマチマチの可能性もありますが、ハンドルだけブルホーンにする場合やエビホーンにする場合には、クランプ径が25.4mmのブルホーンハンドルを選択した方が無難です。

自転車のハンドルのにぎり径とクランプ径については、下記の記事で詳しく解説しています。

ブルホーンハンドル化の基本パターン

ブルホーンハンドルをクロスバイクやミニベロなどの自転車に装備することをブルホーンハンドル化と呼んだりするわけですが、上で解説した通り、ブルホーンハンドルにはいくつかの種類があり、シフトレバーやブレーキレバーとの組み合わせで、見た目や操作性が大きく変わってきます。

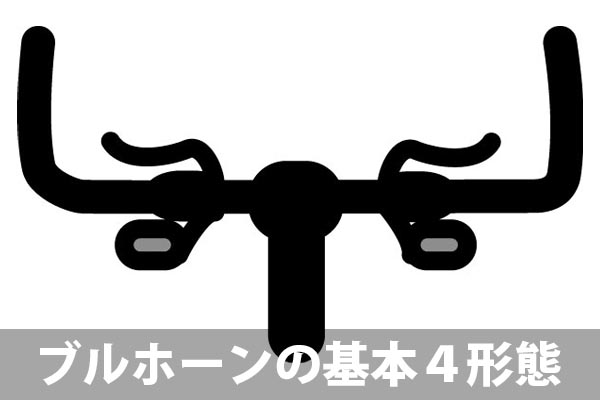

ブルホーンハンドル化は、基本的に4つのパターンが考えられ、それぞれに一長一短があります。

なので、ブルホーンハンドル化する際には、特徴や操作性を踏まえた構成を考える必要があります。

ハンドルだけをブルーン化する方法

シフトレバーやブレーキレバーは元から装備されているパーツを流用して、ハンドルだけをブルホーンハンドルに交換する方法です。

最も簡単にブルホーンハンドル化できる方法で、30分程度でできてしまうくらいに手軽にカスタマイズできます。

フラットバーで使用しているブレーキレバーやシフトレバーの対応径が22.2mmとなる関係から、ブルホーンハンドルも肩部分まで22.2mm径のものを選択する必要があります。

エビホーン化する方法

シフトレバーやブレーキレバーは元から装備されているパーツを流用するのは、上記のハンドルだけブルホーン化する方法と変わりがありません。

違いは、ブルホーンハンドルの先端にシフトレバーとブレーキレバーを逆付けしてブルホーンハンドルの先端を持って走行できるようにする方法です。

ワイヤーがエビの触覚のように前方に飛び出してしまうため、その見た目からエビホーンなどと呼ばれたりします。

ブラケット付きブレーキレバーを使用してブルホーン化する

ドロップハンドルに付けるような、ブラケット付きのブレーキレバーを使用する方法です。

ブラケットの存在感が大きく、見た目のバランスが悪くなりがちです。

シフトレバーはブルホーンバーの先端から出すため、ブレーキレバーとシフトレバーの位置が近くなり、操作性が良くなります。

エアロブレーキとサムシフターでブルホーン化する

ハンドルの先に取り付けるエアブレーキとシフトレバーを取り付けてブルホーンハンドル化する方法で、ブルホーンハンドルの先端を持って走行できるようになります。

見た目や操作性を考えても、もっともバランスの取れた方法になります。

シフトレバーは手元に配置することも出来ますが、シフトチェンジの際に、手の動きが大きくなる(先端→手元)ため、操作性を考えるとブレーキレバーとシフトレバーは近くに配置した方が良いのです。

そのことからも、このカスタマイズ方法はお勧めになります。

手を置く基本の位置にブレーキを配置した方が良い

ブルホーンハンドル化で最も考慮したいポイントとしてはブレーキの位置です。

というのも、自転車に乗る場合に基本的なハンドルの手の位置(ベーシックボジション)はブレーキのある場所と同じ場所になります。

なので、自転車をせっかくブルホーンハンドル化するのであれば、ハンドルの角の部分を基本的には持ちたいわけですから、ブレーキはハンドルの先端に配置できるようなパーツで考えると良いということになるのです。

下記の記事では、ブルホーンハンドル化の基本の4パターンについて、ブレーキやシフトレバーの位置などを図解して解説しています。

クロスバイクをブルホーンハンドル化するために必要なパーツ

クロスバイクをブルホーンハンドル化するためには、どのようにブルホーンハンドル化するかによって選択するパーツが変わります。

簡単なブルホーンハンドル化では、元から使用しているブレーキレバーとシフトレバーをそのまま流用できますが、条件的な制約も大きくなるので、望んだ通りのカスタマイズができない場合がほとんどです。

そのため、多くの場合は、ブレーキレバーやシフトレバーを新しくする準備してブルホーンハンドル化することになります。

購入するパーツは仕様によって変わってくることもあり、どの仕様でブルホーン化するかを決めてから選択する必要があります。

ブルホーン用のシフトレバーとブレーキレバー

ブルホーンハンドル化に必要な基本的なパーツは下記の通りです。

● ブルホーンハンドル

● シフトレバー

● ブレーキレバー

シフトレバーとブレーキレバーの選び方は、どのようなポジションでブルホーンハンドルを握って走行するのかで決まってくるので、事前によくシュミレーションしてから、どのパーツを選択するかを決定するのが良いでしょう。

というのも、選択するパーツによって、シフトレバーやブレーキレバーを取り付けられる場所が変わるので、パーツの選択を間違うと、理想とは全く違ったブルホーンハンドル化になってしまうのです。

どのパーツを選ぶべきかについては下記の記事で詳しく解説しています。

ブルホーンバーに使用できるシフトレバーの種類

クロスバイクをブルホーンハンドル化する際には、使用するシフトレバーの種類も考慮する必要があります。

ブルホーンバーに使用できるシフトレバーは基本的に下記の3パターンです。※エビホーンなどの場合はフラットバーで使用していたシフトレバーを流用するため、それ以外のシフトレバーとなります。

バーエンドコントローラー

トライアスロン用のストレートバーの先端に取り付けるためのシフトレバーです。

ブルホーンバーの先端に触覚のように取り付けることが出来ます。

ブルホーンハンドル化する場合に採用するシフトレバーでは、このバーエンドコントローラーが選択されることが多いと思います。

Wシフトレバー

一昔前のクロモリのロードバイクなどで採用されていたシフトレバーで、今でもクロモリタイプのロードバイクに乗っている人の自転車を確認するとWシフトレバーが取り付けられているのを見かけたりします。

フロントのシフトレバーとリアのシフトレバーが対になったタイプで、専用の台座をダウンチューブやコラム部分に取り付けることで使用できます。

シマノ(SHIMANO) シフトレバー SL-R400 1台セット (Wレバー) ISLR400F CLARIS(クラリス)

サムシフター

Wシフトレバーと基本的には同じですが、左右が独立したシフトレバーです。

専用の台座を使用することでWシフトレバーと同じくダウンチューブやコラムに取り付けてWシフトレバーと同じ様に使用することもできますし、独立させてハンドルバーに取り付ける事もできます。

僕はこのサムシフターをブルホーンバーの先端に取り付けて使用しています。

ブルホーンバーに使用できるシフトレバーの種類については下記の記事で詳しく解説しています。

クロスバイクのブルホーン化とブレーキの互換性の問題

クロスバイクで使用されているブレーキは、Vブレーキと呼ばれるブレーキなので、通常はキャリパーブレーキやカンチブレーキ用のブレーキレバーでは動作させることができません。

そしてエアブレーキやブラケット付きのブレーキレバーなどの多くはキャリパーブレーキ用のブレーキレバーのため、Vブレーキでは使用できないという問題があります。

この問題を避けるために通常のVブレーキよりもブレーキアームの短いミニVブレーキというものがあり、ミニVブレーキであればキャリパーブレーキ用のブレーキレバーでも動作させることができるようになります。

僕がブルホーンハンドル化をしようとした際に、気になったのがエアロブレーキレバーとVブレーキの互換性の問題で、互換性が無いという情報があったりしたため、不安を感じていたのでした。

そこで、本当にエアロブレーキレバーとVブレーキは互換性が無いのかを調べた結果を下記の記事でまとめています。

ブレーキケーブルアジャスターの必要性

ミニVブレーキであれば、キャリパーブレーキ用のブレーキレバーであるエアロブレーキやブラケット付きのブレーキレバーでも互換性を持たせることができます。

しかし、エアロブレーキやブラケットタイプのブレーキにした場合、ワイヤーの張り具合を微調整するケーブルアジャスターがブレーキレバー本体に備わっていないため、ケーブルの微調整ができないという問題が発生します。

そこで「ブレーキケーブルアジャスター」というパーツをブレーキレバーとブレーキの間に取り付ける必要があります。

クロスバイクなどの場合は、ブレーキレバーの方にケーブルアジャスターが備わっていて、後付けする必要が無いものなので、あまり聞き慣れないパーツかと思いますが、要は、ブレーキの効きを良い感じにするためには、ブレーキワイヤーの張り具合を微調整する必要があります。

この微調整をワイヤーの位置をずらしながら固定する方法だと、非常に面倒なのです。

ミリ単位以下で調整しても、しばらくするとワイヤーが伸びたりして度々調整が必要になります。

この調整を簡単にするためのパーツがブレーキケーブルアジャスターと呼ばれるもので、一般的にはフラットバー用のブレーキレバーや、キャリパーブレーキなどには備わっているものです。

ブレーキケーブルアジャスターが一体どのような役割をするのかについて下記のページで解説しています。

クロスバイクをブルホーンハンドル化する方法

ブルホーンハンドル化の情報はあまり文書化されていない

クロスバイクをドロップハンドル化した人は、インターネットを調べればそれなりに見つけることができますが、ブルホーンハンドル化した人の情報はほとんど見つけることができません。

また、私自身も自転車をカスタマイズする際には、カスタマイズマニュアルなどの書籍を参考にすることが多いのですが、残念ながらブルホーンハンドル化についての情報が乗っているカスタマイズ系の書籍を知りません。

ブルホーンハンドル化は、一般的なカスタマイズからすると少しイレギュラーなカスタマイズになるというのがその理由かもしれません。

なので、ブルホーンハンドル化する作業の一つひとつには、カスタマイズなどで得た知識と応用力が必要になります。

なかなか難しい部分もありますが、自転車の構造自体はとてもシンプルなものなので、ドロップハンドル化した人の情報や、メンテナンスブック、パーツのマニュアルなどを複合的に参考にしながら作業を進めることでブルホーンハンドル化はできるはずです。

事前にしっかり下調べして検討する

どの仕様でブルホーン化するかで最終的な形態や、改造カスタマイズの難易度、その後の乗り心地にも影響してくるので、パーツを買い集める前にしっかりと吟味したいところです。

ブルホーン化の検討の手順としては

1. ハンドルのタイプを決める

2. シフトレバーとブレーキレバーを流用するかどうかを決める

3. ハンドルの太さを決める

というようなステップになると思います。

ブルホーハンドルン化の解説

下記の記事では少しでもブルホーンハンドル化に興味のがある人の参考になればと思い、僕がブルホーンハンドル化した時の作業の様子をまとめています。

僕と同じ仕様でブルホーンハンドル化しようとする人の参考にはなると思いますが、仕様が違えば作業の内容も異なる部分が出てくるため、イメージを働かせて自らの手で作業を考える必要があります。

クロスバイクをブルホーンハンドル化したその後

クロスバイクをブルホーンハンドル化して感じたこと、改良が必要な部分などについては下記の記事で解説していますが、一番苦労すると思われるのがポジションの調整です。

クロスバイクはロードバイクなどに比べてトップチューブが長いなどの特徴があるため、ブルホーンハンドルを取り付けて、そのままの状態で乗ると、ハンドルが遠く感じてしまうなどの問題が出ます。

それらのポジションの違和感をステムの角度や高さ、長さなどを調整しながら最適なポジションを探すことになります。

下記の記事ではクロスバイクをブルホーンハンドル化した後に感じた違和感や走りの変化などについてまとめています。

ブルホーンその他

ブルホーン仕様の自転車

シマノのブルホーン仕様のMETREA

ブルホーンハンドルには都会的なイメージがありますが、そのイメージのまま新しい自転車のコンセプト「アーバンスポーツバイク」としてシマノから発売されたのがブルホーンハンドル仕様のMETREA(メトレア)です。

なかなかスタイリッシュで魅力的なスポーツバイクです。

しかし、発売してそれなりの年月が経っていますが、残念ならが未だに見かけたことがありません。

METREAのパーツ自体は2023年9月現在で、まだシマノのサイトには掲載はされていますが、カテゴリとしてはMETREAは表示されなくなっているので、製品としては爆死したような感じだったのかもしれません。

ULTEGRAなどのハイスペックなロード用コンポーネントと同じような価格ということもあり、「街乗り」のコンセプトの自転車としては少々高すぎたのかもしれません。

ただ、自転車としてのデザインは未来的かつ都会的でブルホーンハンドルの魅力が溢れる自転車だと思います。

そんなMETREAについては、下記の記事で紹介しています。

ブルホーンバーの形状の種類と特徴

ブルホーンバーの形状の種類と特徴 ドロップタイプのブルホーンハンドル

ドロップタイプのブルホーンハンドル ブルホーンがカッコ良く見える理由

ブルホーンがカッコ良く見える理由 ブルホーン化の費用

ブルホーン化の費用 ブルホーン化基本4パターン

ブルホーン化基本4パターン ブルホーンテスト走行

ブルホーンテスト走行 ブルホーン化すると何が変わる?

ブルホーン化すると何が変わる? クロスバイクをブルホーン化する方法

クロスバイクをブルホーン化する方法 ブルホーン化パーツ

ブルホーン化パーツ ブルホーン化のシフトレバーとブレーキ

ブルホーン化のシフトレバーとブレーキ エアロブレーキとケーブルアジャスター

エアロブレーキとケーブルアジャスター エアロブレーキとミニVブレーキの互換性

エアロブレーキとミニVブレーキの互換性 エアロブレーキでVブレーキ制動テスト

エアロブレーキでVブレーキ制動テスト