自転車は原則として車道を走らなければいけないということが周知されたおかげで、車道を走る自転車も多く見られるようになってきました。

そのせいか「自転車は車道を走るなよオラ!」というような自動車からの嫌なプレッシャーを感じることも、以前と比べると随分少なくなったなぁと感じます。

さて、自転車で車道を走るようになることで、歩道を走行していた時にはなかった新しい問題も出てきます。

その一つが「自転車は歩道と車道のどっちの信号に従えば良いの?」です。

信号は歩道にも車道にもありますが、必ずしも同時に変わるわけではありません。

大抵の場合は、歩道の信号が先に青から赤に変わり、その後に車道の信号が青から赤に変わります。

つまりは、歩道の信号と車道の信号とで赤になるタイミングに時差があるわけです。

そんな時に自転車は歩道の信号と車道の信号のどちらの信号に従えば良いのか判断に迷うのです。

気分的には自分に有利な信号に従いたいのですが、法律に従うべきだと思うので、道路交通法的には、自転車は歩道と車道のどちらの信号に従うべきなのかをを調べてみました。

自転車は歩道の信号と車道の信号のどちらに従うべきか?

クロスバイクを購入して20年振りくらいに自転車に乗るようになり、その関係で改めて自転車の交通ルールについて考えるようになるまでは、僕にとっての自転車の走行する場所は歩道であり、車道を走ることを自殺行為のように思っていました。

そのような考えから、自転車は歩道を走るのだから「自転車が従うべき信号は歩道の信号」だとばかり思っていました。

実際問題で自転車に毎日乗っていた小学校、中学校、高校、大学時代を思い返しても、自転車に乗っている時に車道の信号に従って走行した記憶もありません。

自転車に乗っている時に従う信号はいつも歩道の信号でした。

ところが、いざ自転車で車道を走るようになると、少し事情が違ってきます。

というのも、歩道の信号と車道の信号は同じタイミングで切り替わりません。

場所によっては、歩道の信号が赤の場合でも、車道はしばらく青だったりします。

そうなると「赤になった歩道の信号で停まるよりは、まだ青のままの車道の信号に従って先に進んだ方が良い」というような考えが出てきます。

しかし、今まで従ってきた歩道の信号が赤なのに、車道の信号が青だから停まらなくて良いのか?といおう罪悪感のようなものもあり、歩道と車道、どちらの信号に従うべきかで頭を悩ますようになるのです。

自転車が歩道の信号に従うか車道の信号に従うかは条件によって変わる

自転車が歩道の信号に従うのか、それとも車道の信号に従うのかの疑問を解決すべく、調べてみたところ、どちらの信号に従うかは、走行している場所や、自転車横断帯の有無によって変わってくるようです。

自転車が歩道の信号と車道の信号のどちらの信号に従うかの解釈

自転車がどこを走行しているかによる

自転車が歩道の信号と車道の信号のどちらの信号に従うかをザックリと解釈すると、車道を走行中は車道の信号、歩道を走行中は歩道の信号に従うのが基本のようです。

要するに、自分がどこを走っているかで、どちらの信号に従うかが変わってくるということです。

つまり、自転車は原則として車道を走行しなければならないので、基本的に従うべき信号は車道の信号ということになりますが、ご存知の通り、自転車は例外的に歩道を通行することができます。

この場合は歩道を走行しているということで、歩道の信号に従うことになります。

自転車から降りたら車道に居ても歩行者用信号に従う

車道を通行している時は、車道の信号に従うのが正解となりますが、例外もあります。

車道を通行していても「自転車から降りた状態」だと歩行者扱いなので、車道ではなく歩道の信号に従うことになります。

歩行者は基本的に歩道を通行しなければいけないので基本的に歩道の信号に従うことになりますが、歩行者が車道に居たとしても歩行者は歩行者であり車両扱いにはならないので、車道の信号ではなく、歩行者用の信号に従わなくてはいけないわけです。

自転車横断帯の有無で従うべき信号が変わる

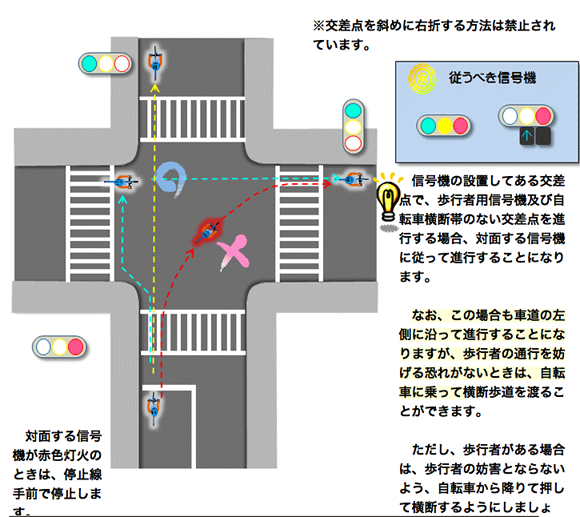

信号機のある(歩行者用信号機・自転車横断帯のない)交差点の場合は車道の信号

Photo via:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/rule.htm

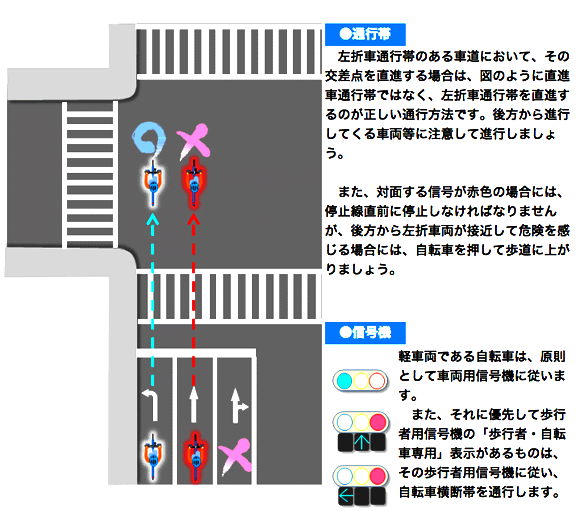

信号機の設置してある交差点で、歩行者用信号機及び自転車横断帯のない交差点を進行する場合、対面する信号機に従って進行することになります。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/rule.htm

上記は警視庁のページからの引用した図と文章で、それに従うとすると、下記のような解釈になります。

自転車が車道を通行中、手前の横断歩道に自転車横断帯がなければ、図中の黄色い点線で示されたように、車道の信号に従って、そのまま直進するのが正しいとなります。

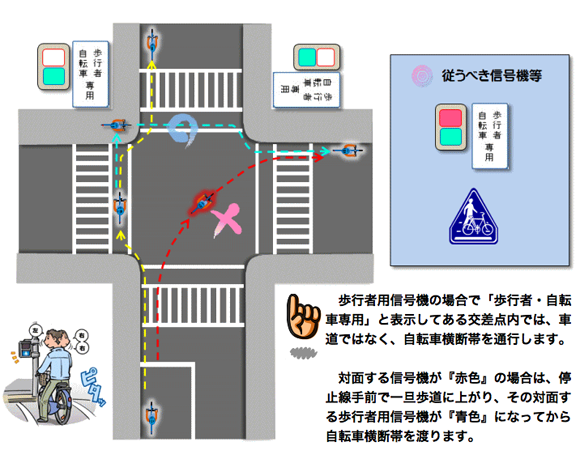

信号機(歩行者・自転車専用)、自転車横断帯のある交差点の場合は歩道の信号

Photo via:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/rule.htm

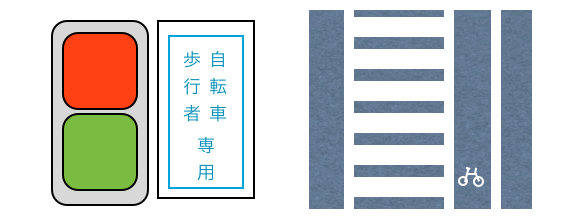

ところが、歩道用の信号機の中には「歩行者・自転車専用」などの標識が付いた信号が存在します。

この場合は、自転車が車道を走行していても、歩道の信号に従わなくてはいけないとなります。

歩行者・自転車専用信号の場合、横断歩道のシマシマ模様の横に、自転車マークのある自転車横断帯が必ずあるので、自転車は車道の信号ではなく、「自転車は自転車横断帯を走行しなさい」というわけです。

歩行者用信号機の場合で「歩行者・自転車専用」と表示してある交差点内では、車道ではなく、自転車横断帯を通行します。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/rule.htm

上記は警視庁のページからの引用なので、間違いなく正解だと思うのですが、ややこしいのは

対面する信号機が『赤色』の場合は、停止線手前で一旦歩道に上がり、その対面する歩行者用信号機が『青色』になってから自転車横断帯を渡ります。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/rule.htm

これ、自転車横断帯のある交差点で信号に引っかかった場合は、車道に居ても、一旦、歩道に移動してから横断歩道の手前まで進んで、横断歩道の信号に従ったあと、また車道に戻る。ってことなのでしょうかね。

道路交通法

法第63条の6「自転車は、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によって道路を横断しなければならない。」

法第63条の7第1項「交差点に自転車横断帯があるときは、自転車は、その自転車横断帯を進行しなければならない。」

自転車横断帯は整理されて減少している

自転車横断帯の有無で走行する場所が変わるのは非常に混乱しやすくて紛らわしいのですが、自転車横断帯は、接触事故や巻き込み事故などが多発する原因になっていることなどが理由で、警視庁などによる撤去作業が進み、都内などではあまり見られなくなりました。

そのため、車道を走行している自転車は、基本的には車道の信号に従うということで、自転車専用信号(自転車横断帯)を意識しなくても良くなっています。

自転車横断帯のない横断歩道を自転車で通行する場合

ちなみに、自転車横断帯のない横断歩道を自転車で通行する場合は、横断歩道上に歩行者が居ない場合や、歩行者の邪魔をしない場合以外は、自転車から降り、自転車を押して通行しなければいけないことになっています。

横断歩道を自転車にのって渡ろうとする人も多いですが、道路交通法的には、やってはいけない行為になるので注意をしましょう。

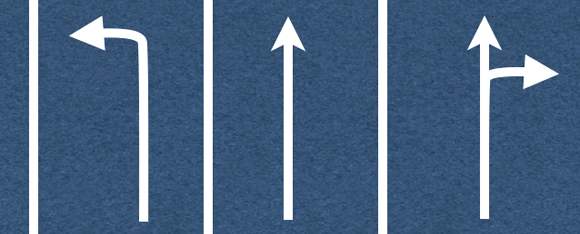

関連:自転車で車道の左折レーンに入った場合は直進して良いの?

信号とは関係ないですが、自転車で車道を走行中に交差点で判断に迷う事例として、左折レーンがあった場合の通行方法についても解説しておきます。

大きな交差点などでは、車道に左折レーンが設けられています。

自転車は基本的に車道の左側を走るキープレフトで通行しなければいけないので、左折レーンがあると、そのまま直進したい場合でも、左折レーンを通行することになります。

この場合、早めに直進レーンに車線変更して直進すべきなのか、それとも左折レーンから直進すべきなのかの判断に迷うことになります。

車線を変更して直進レーンに移動して直進した方が安全に思えたりもしますが、道路交通法的には自転車はあくまでキープレフトで道路の左側を通行し、左折レーンの左側を走行しなければいけません。

当然、左折車が多くなるので、左折車に巻き込まれないように気をつけながら直進するのが正解となります。

左折レーンは基本的に左折する自動車が並ぶので、左折巻き込みには十分注意して、無理に自動車を追い抜くことはせず、前の自動車が左折したのを確認してから直進するようにしましょう。

余裕があるならば、後続の自動車には「直進します」の合図をするくらいがちょうど良いかもしれません。

Photo via:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/rule.htm

自転車で右折する場合はに段階右折

自転車が交差点で右折する場合、二段階右折が基本です。

時々sNSなどでも話題になりますが、間違っても右折レーンに並ぶようなことはしないようにしましょう。

自転車が従うべき信号についてのまとめ

状況をややこしくしている原因の自転車横断帯(歩行者・自転車専用信号)の多くが撤去された今では、基本的には自転車は車道を走行する際には車道の信号に従い、歩道を走行する際には歩道の信号に従うという、割と単純なルールで走行できるようになってきている感じです。

信号を守るというのは、安全に道路を走行する為に必要なルールで、道路を通行する人全体で守るべき基本中の基本のルールなので、従うべき信号に従って安全なサイクリングができるように心がけたいですね。

参考サイト

● 交通の方法に関する教則(警視庁)

● 自転車の交通ルール(警視庁)

● 自転車横断帯のない交差点 自転車横断帯がある交差点(姫路警察署 pdf)

● 自転車ルール・マナー (土交通省北陸地方整備局 pdf)

● 横断歩道を通行するかしないかで (高知県警察 pdf)