心拍計付きスポーツウォッチのを使用して、自転車に乗る際に心拍トレーニングを実践してみました。

Apple Watch や Garmin など、心拍計測機能を搭載したデバイスも増えており、以前よりも心拍トレーニングはずっと身近な存在になってきています。

心拍トレーニングとは、心拍数をもとにして目的に応じた負荷で運動するトレーニング方法です。

「運動量」ではなく「運動負荷」を目安にトレーニングできるため、体力差を考慮したトレーニングを行うことができるのです。

例えば、一昔前のスポーツでは、体力の差に関係なく全員が同じメニューをこなすのが当たり前でした。

体力がない人は「根性が足りない」と言われ、逆に体力のある人は余力を残したまま終わる──そんな非効率な練習も珍しくありませんでした。

結果として、同じメニューをしたとしても、ある人にとっては負荷が不足していたり、ある人にとってはオーバーワークになったりするという問題がありました。

その問題を解決するのが心拍数を負荷の目安とする心拍トレーニングです。

心拍トレーニング(ハートレートトレーニング)とは

心拍トレーニングの考え方

心拍トレーニングとは、心拍数をもとに運動負荷を調整するトレーニング方法で、ハートレーとトレーニングとも呼ばれます。

運動の強度を「量」ではなく「心拍数」で把握し、目的に応じた心拍数を維持しながらトレーニングすることで、より効率的な運動ができるというものです。

心拍トレーニングの理屈としては、運動強度が高くなるほど身体への負荷が大きくなり、心拍数も高くなります。

逆に運動強度が低くなれば、身体の負荷は小さくなり、心拍数も低くなります。

この関係を利用して、心拍数を目安にトレーニングを行い、目的に合った強度で安全かつ効果的に運動できるようにするのが、心拍トレーニングの基本的な考え方です。

心拍トレーニングの特徴

運動強度を「見える化」できる

心拍トレーニングでは、心拍数の限界値である最大心拍数を基準とします。

これにより、個人の体力や目的(脂肪燃焼・持久力向上・筋力アップなど)に合わせたトレーニングが可能になります。

例えば、長距離走が得意な人と苦手な人が同じペースで走った場合、前者は余裕でも、後者は息が上がって苦しい状態になります。

従来の「速い人=努力した人」という評価では、このような体力差が無視されてしまっていたのです。

速い人を頑張った人、努力した人と評価して、遅い人は努力が足りない人、根性が無い人などと評価したものでした。

しかし、心拍トレーニングでは、速いから良い、遅いから駄目という考え方をしません。

心拍トレーニングでは、速さではなく運動強度(=心拍数)で判断するため、どちらがよりハードな練習をしているかを客観的に把握できます。

結果的に、体力のない人も安全に、体力のある人もより効率的にトレーニングできるようになります。

あくまで心拍数を元に算出した運動強度で評価するので、速さは関係なく、同じ運動強度でトレーニング出来ているかを知ることができるのです。

見える化した結果、実は遅い人の方が苦しいトレーニングをおこなっていたなんてことも有り得ますし、体力が無い人は体力増強、体力が有る人はパワー増強など、目的に応じたトレーニングをおこなうことができます。

また、心拍数をもとに負荷をコントロールすることで、無理な練習による事故やケガの防止にもつながります。

目的に応じたトレーニングができる

心拍トレーニングは、「時間や距離」ではなく「心拍数」を基準とします。

最大心拍数に対してどのくらいの割合でトレーニングするかを意識することで、目的別のトレーニングが可能になります。

例えば、

● 脂肪燃焼目的 → 最大心拍数の60〜70%

● 持久力向上 → 最大心拍数の70〜80%

● スピードアップ・パワー強化 → 最大心拍数の80〜90%

といったように、心拍ゾーンを使い分けることで、目的に沿った効率的なトレーニングが出来るようになるのです。

個人の体力に合わせたトレーニングができる

心拍数を管理することで、過度なトレーニングを避け、身体に無理のない範囲で運動を続けられます。

これはケガやオーバートレーニングの防止にもつながります。

僕の学生時代の体験から

学生時代、僕の野球部では基礎体力作りとして校庭を10周走らなければいけませんでした。

しかし長距離が苦手な僕にとっては、この練習は非常に辛いものでした。

一方、長距離走が得意な仲間は涼しい顔で走っていました。その後ろを息も絶え絶えで必死に付いて行くしかなかったのです。

当時の評価基準は「決められた距離をどれくらいの時間で走ったかの速さ」だけ。

だから遅い僕は当時の先輩や監督などから「ゆっくり走って楽をしている」「苦しいのは皆同じだお前には根性が無い!「怠けている」と言われたものです。。

当時は平等に運動させるというのは、距離や量でしか設定できず、結果として、走るのが遅い人は、やる気がない、不真面目、根性なしなどの評価になってしまっていたのでした。

しかし、体力には個人差があります。

いくら僕よりも走るのが速いからと言って、その人が僕よりも苦しくて追い込んだ練習をしていたかと言えば必ずしもそうではありません。

同じ距離を走っても楽に速く走れる人もいれば、遅いけど息も絶え絶えになる人もいるのです。

どちらが苦しい練習をしているかと言えば、スピードは遅くても後者のはずです。

心拍トレーニングを用いれば、走るのが遅くても心拍数を見て「キツい練習をしている」という判断ができますし、走るのが速くても心拍数が低ければ「負荷の低い練習をしている」という判断になります。

つまり、心拍トレーニングでは運動負荷を可視化でき、個々の体力に応じたトレーニングができるようになるのです。

心拍トレーニングのメリット

● 運動強度を心拍数で知ることができる

● 個人のレベルに応じたトレーニングができる

● 体調に合わせて負荷を調整できる

● 目的(脂肪燃焼・持久力・筋力など)に応じた練習ができる

● オーバーワークを防ぎ、安全にトレーニングできる

LSDと心拍トレーニング

心拍トレーニングは、自転車やランニングなどの代表的なトレーニング方法の1つである「LSD」にも用いることができます。

LSD(Long Slow Distance)とは

Long Slow Distanceの略で同じ強度、同じペースでゆっくりと長い時間続けるトレーニングのこと。自転車のほか、マラソンやジョギング、水泳などでも行われる。持久力の向上などを目的としたトレーニング方法です。

●「Long Slow Distance(長く・ゆっくり・距離を走る)」の略。

●同じペースで長時間行う有酸素トレーニング。

●自転車、マラソン、水泳などで行われる。

●目的:持久力・心肺機能の向上、脂肪燃焼

心拍数と強度の目安

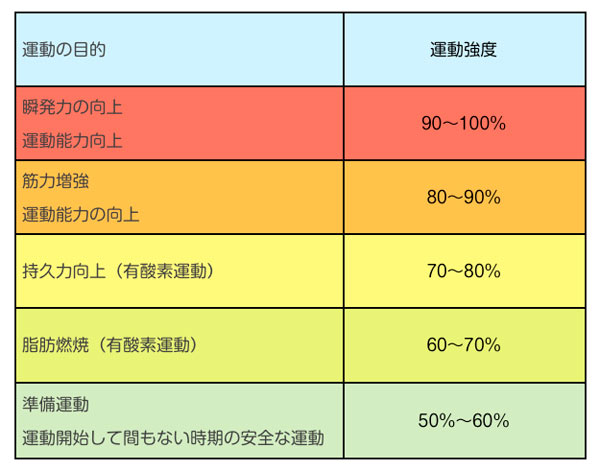

日頃のトレーニングをより効率よくするためには、持久力やパワーなど、何を強化したいのかを明確にして、目的に応じたトレーニングをするのが良いとされています。

考え方はトレーニング方法などにより少しずつ異なる感じではありますが、概ね下記のような数値が基準になっているようです。

● 最大心拍数の90%〜:瞬発力・運動能力向上(短時間)

● 最大心拍数の80〜90%:筋力・基礎代謝量向上(20〜60分)

● 最大心拍数の70〜80%:持久力の向上、(LSD向き)

● 最大心拍数の60〜70%:脂肪燃焼・体重減量(長時間向き)

● 最大心拍数の30〜60%:ウォーミングアップ

出典:http://www.epson.jp/products/myakuhaku/training.htm

最大心拍数の90%を越えるようなトレーニングは負荷が大き過ぎるため、通常は非推奨な強度となります。長時間この負荷を与え続けると場合によっては生命の危険を伴うこともあるようですし、故障にも繋がる可能性が高くなるようなので、通常はインターバルトレーニングで用いられる強度になります。

昔は苦しいことをした人ほど偉いというような価値観があったので、負荷が90%を超える中で無理やり練習をさせて、事故につながることも多かったのではないかと思います。

運動負荷とトレーニング時間の関係

● 90~100%の心拍数でのトレーニング:トレーニング時間は短い。

● 80~90%の心拍数をでのトレーニング:20〜60分程度。

● 60~80%の心拍数をでのトレーニング:脂肪燃焼には65%程度が理想。

運動負荷とトレーニングを行う時間の関係は上記のようになります。運動負荷が大きくなればなるほどトレーニング時間は短くするのが一般的です。

例えば、自転車などでLSDを行う場合には、基本的に長時間のトレーニングは運動負荷は60~70%の心拍数でのトレーニングが良いようです。

心拍トレーニングのポイント

心拍トレーニングを導入するには下記のようなポイントに気をつけることが大切です。

● 初心者は負荷を少なくして始める

● 初心者の目安は最大心拍数の60〜70%

● ウォーミングアップは5分程度が目安

● ウォーミングアップ後に負荷を徐々に高めていく

最大心拍数のと目標心拍数の計算方法

心拍トレーニングを始めるためには、最大心拍数から運動強度を計算するため、まずは最大心拍数を求めます。

一般的に、220から年齢を引いた数が最大心拍数になり、年齢が高くなるほど数字が低くなります。

● 簡易式:220 − 年齢

● suunto社式:210 − 0.65 × 年齢

最大心拍数

最大心拍数は基準値から年齢に一定の数をかけて算出する。

suunto社のトレーニングガイド(pdf)による計算式

最大心拍数=210-0.65×年齢

目標心拍数=(210-0.65×年齢)× 運動強度(%)

例えば、41歳の場合

210-(0.65x41)=183.35が最大心拍数になります。

簡単な計算方法としては最大心拍数=220-年齢で求められます。

● 簡易式 220−41=179

● suunto社式 210−(0.65×41)=183.35

→ 最大心拍数はおよそ 180前後

いろいろな計算方法がありますが、最も簡単に運動強度の目安を計算する方法は下記の計算式で求められます。

目標心拍数

続いて目標心拍数を計算します。上記の最大心拍数から計算します。

目標心拍数=運動強度×(最大心拍数-安静時心拍数)+安静時心拍数

僕の安静時心拍数は78くらいなので

目標心拍数=運動強度×(178-78)+78

が基本的な式になります。

例えば脂肪燃焼を目的とした運動の場合の運動強度は60%~70%(0.6〜0.7)と言われているので

目標心拍数=0.6×(178-78)+78

目標心拍数=0.7×(178-78)+78

という計算となります。

90%以上の負荷であれば183.35x0.9=165.6となります。

90%〜 165.6以上(瞬発力・運動能力)

80〜90% 147.2-165.6(筋力・基礎代謝量)

70〜80% 128.8-147.2(持久力)

60〜70% 110.4-128.8(脂肪燃焼 65%:119.6)

となります。

そうすると、目標となる心拍数は138〜148くらいを目安に運動することで、脂肪燃焼に効率の良い運動ができるというわけです。

目安となる運動強度のレベルは下記の通り。

これを元に、自分自身の目的に応じた運動強度を心拍数を基に調整することが出来るのです。

強負荷=パワー目的、低負荷=持久力目的というのは基本的にはウェートトレーニングなどと同じですが、ウェートトレーニングが、回数を基準として負荷を調整するのに対して、心拍トレーニングでは、心拍数を基準として負荷を調整するという違いがあります。

心拍計の使い方

心拍計の使い方は「筋力アップ」「持久力アップ」「脂肪燃焼」など、運動の目的を考えて、目標の心拍数を設定することから始まります。

| 目的 | 運動強度(最大心拍数に対する割合) | 心拍数(最大心拍数=184の場合) |

|---|---|---|

| 脂肪燃焼 | 60〜70% | 約110〜129 bpm |

| 持久力アップ | 70〜80% | 約129〜147 bpm |

| 筋力・基礎代謝アップ | 80〜90% | 約147〜165 bpm |

例えば、脂肪燃焼を目的とするのであれば、僕の場合だと最大心拍数(184)の60〜70%が目安なので、心拍数の目標値を110-129あたりに設定します。

最も脂肪燃焼に効率が良いとされる心拍数の値が約120なので、心拍数が120前後で推移するような負荷を意識しながらトレーニングをおこなえば良いというわけです。

ゾーンを設定しておく

スポーツ用途に販売されている心拍計には、目標となる心拍数の範囲(ゾーン)を指定できるような機能が付いている場合がほとんどなので、その機能がある場合は設定しておくと便利です。

心拍数が高くなった場合は負荷を下げ、心拍数が低くなった場合は負荷を上げて、なるべく目標心拍数に収まるように負荷を調整するのです。

自転車と心拍トレーニング

心拍計付きのスポーツウォッチを手に入れたのをきっかけに、心拍トレーニングについて学んでみました。

調べてみると、これがなかなか奥深く、自分の身体の状態を“数字”で理解できるという点に大きな感動を覚えました。

学生時代、持久力がなくて「根性が足りない」と言われたことのある僕にとって、体力差を科学的に可視化して調整できるトレーニングという発想は非常に魅力的でした。

ケイデンスと組み合わせて、より専門的なトレーニングを

自転車で心拍トレーニングを行う際は、ケイデンス(ペダルの回転数)を一定に保つのがポイントです。

これにより、より専門的で効率的なトレーニングが可能になります。

負荷を上げる方法は主に2種類あります。

● ギアを固定してケイデンスを上げる方法

● ケイデンスを一定に保ち、ギアを重くして負荷を上げる方法

どちらも負荷が上がれば心拍数も上昇します。

特にLSD(ロング・スロー・ディスタンス)トレーニングのように、一定の心拍数を保つことが目的の場合は、ケイデンスを固定し、ギアで負荷を調整するのが効果的です。

たとえば、一般的に理想的なケイデンスは80回転/分前後といわれています。

この80を維持しつつ、心拍数が目標の範囲(例:120〜130)に収まるようにギアを選びましょう。

坂道では負荷が高くなり、同じギアのままだとすぐに心拍数が上がります。

そんな時はギアを軽くして調整することで、一定の負荷を維持できるようになります。

心拍数とケイデンスを意識して走る

クロスバイクやロードバイクを脂肪燃焼・ダイエット目的で楽しむなら、心拍数の目安はおおよそ120〜140が最適です。

まずはこの数字をしっかり覚えておきましょう。

理想的なケイデンスは80〜90回転/分。

軽すぎるギアでは運動強度が下がり、重すぎると心拍数が上がりすぎるため、「ちょうどいい負荷」を探すのがポイントです。

坂道では、重いギアのままだとすぐに心拍数が上昇してしまうため、軽いギアに変えてケイデンスを一定に保ちます。

そのうえで、心拍数を目標値(およそ130前後)にキープできるように走行します。

ただ闇雲にペダルを回すのではなく、心拍数とケイデンスをコントロールしながら走ることで、より効率的に脂肪を燃やすことができるのです。

走行条件に左右されないトレーニングができる

毎日同じ道を走っていても、風の強さや体調、交通状況によって走行条件は大きく変わります。

追い風でスピードが出る日もあれば、向かい風で全く進まない日もあるでしょう。

速度や時間を基準にしてしまうと、コンディションによって「今日は良かった」「今日はダメだった」と評価がブレてしまいます。

たとえスピードが出なくても、心拍とケイデンスがしっかり目標範囲に収まっていれば、それは十分に成果のあるトレーニングです。

データを活用することで、感覚に左右されない「納得の走り」ができるようになります。

また、心拍数をモニタリングすることで体調管理もしやすくなり、過度な負荷やオーバートレーニングの防止にも役立ちます。

速度よりも「心拍」と「ケイデンス」を見る

サイクルコンピューターの主な機能は速度表示ですが、乗り続けていると、次第に速度よりも心拍数とケイデンスの方が重要だと気づきます。

速度は風向きや坂道など外部要因に左右されるため、トレーニングの指標にはなりにくいのです。

一方、心拍数とケイデンスは自分の身体の状態と努力量を正確に反映するデータです。

効率的にトレーニングを行いたいなら、心拍計とケイデンス計を備えたサイクルコンピューターを使うのがベストでしょう。

ケイデンスが測れるサイクルコンピューターと心拍計で心拍トレーニング

僕が初めて買ったサイクルコンピューターは、速度と走行距離しか測れないシンプルなものでした。

最初のうちはそれでも楽しくて、毎日のように走っていましたが、しばらくすると少しマンネリを感じ始めたんです。

そんな時に出会ったのが、心拍計付きのスポーツウォッチでした。

それをきっかけに「心拍トレーニング」という考え方を知り、興味本位で調べてみたところ、「運動を量ではなく負荷で管理する」という考え方に強く共感しました。

学生時代の部活動では、体力差に関係なく同じ練習メニューをこなすのが当たり前で、走るのが遅い人は「根性がない」と言われがちでしたが、心拍トレーニングの考え方を知った時、「あの違和感の正体はこれだったのか」と、目から鱗が落ちたような気がしました。

実際に心拍トレーニングを取り入れてみると、思っていた以上に心拍数を一定に保つのが難しいことに気づきます。

でもその分、数字として自分の状態を確認できるので、ただ苦しいだけの運動とはまったく違い、目的意識を持って自転車に乗れるようになりました。

以前は速度ばかり気にしていて、信号に引っかかるたびにイライラしたり、体調が悪い日でも「昨日より遅いのが悔しい」と無理をしてしまうこともありました。

けれど今は、心拍数を基準にして走ることで「今日はこれくらいがちょうどいい」と自分のペースを受け入れられるようになり、純粋に自転車を楽しめるようになったと思います。

これからサイクルコンピューターを購入する人には、ぜひケイデンス機能付きモデルをおすすめします。

ケイデンス(ペダルの回転数)は心拍トレーニングと非常に相性が良く、一定のリズムを意識しながら走ることで、トレーニング効果をより正確に高めることができます。

特に、サイクリングの目的やモチベーションを失いかけている人には、心拍トレーニングはとても新鮮に感じられると思います。

数字を通して“自分の体と対話する感覚”があり、トレーニングの意義を再確認できるはずです。

たとえば、Wahooのサイクルコンピューターとハートレートモニターを組み合わせれば、理想的な心拍トレーニング環境を簡単に整えることができます。

速度ではなく「心拍」と「リズム」で走りを管理する──その感覚を一度味わうと、もう元には戻れないくらいサイクリングの中身が変わりますよ。

心拍トレーニング参考サイト

● mio watch

● 心拍トレーニングとは

● はじめての心拍トレーニング(pdf)

心拍計付きスポーツウォッチmio ALPHA 2

心拍計付きスポーツウォッチ

心拍計付きスポーツウォッチのmio ALPHA 2の裏側にはセンサーが有り、腕時計のように手首にセットするだけで心拍数を読み取ってくれます。

普段は時計として使用できるもので、心拍トレーニングをする時にだけ、心拍計をセットして心拍数を計ることができます。

セットすると10秒程度で心拍数をリアルタイムに計測表示してくれます。

今までも心拍数を計るセンサーはありましたが、ボディにセンサーを巻き付けるなど、面倒な装備が必要でした。

それが腕時計をするだけで計れるようになるわけですから、非常に気軽に心拍トレーニングがおこなえるようになります。

設定した心拍数の範囲(心拍ゾーン)かどうかをLEDの色で見分ける

心拍計付きスポーツウォッチmio ALPHAは予めどの運動負荷でトレーニングを行うかを決めるため、心拍数の上限と下限を設定することができます。

心拍トレーニングは満足度が高くて楽しいトレーニング

心拍計を使うようになると、ただ走るだけでなく目的を持ったトレーニングができますし、体調に合わせて負荷を調整することだって出来るようになり、たとえタイムや速度が遅くても、しっかり運動できたという満足度が得られます。

特に、僕なんかは長距離走が遅かったので、走るのが遅いといつも「怠けている」「根性がない」などとタイムだけで評価をされて悔しい思いをしていただけに、心拍数で運動負荷を知られる心拍トレーニングの存在はもっと早く知っておきたかったというのが正直なところです。

最初は「使うかなぁ・・・」と思ったりもした心拍計付きスポーツウォッチmio ALPHA2でしたが、今では自転車の大切なお供としてサイクルコンピューターなどよりも優先して持ち運ぶようになりました。

今でこそスマートウォッチで心拍数が計れるというのは標準的な装備ではありますが、mio ALPHAは心拍計付きのスポーツウォッチとして先駆け的な存在で、今までハートレートモニターを心臓部分に貼り付ける必要があった面倒臭さを解消して一気に心拍トレーニングを身近にした時計でもあります。

また、心拍ゾーンを設定できるスポーツウォッチやスマートウォッチでないと運動中に心拍数を把握するというのは難しいと思います。

そういう点から考えても心拍計付きスポーツウォッチmio ALPHA2は心拍ゾーンを設定できる数少ないスポーツウォッチなのでとても重宝しています。

ちなみにアップルウォッチのアプリである「Zones 心拍トレーニング」でも心拍トレーニングが行えます。

心拍トレーニングに興味の有る方は是非トライしてください。

![キャットアイ(CAT EYE) ストラーダ デジタルワイヤレス [CC-RD410DW] スピード+ケイデンス セット](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41c2TsEWL0L.jpg)

![WAHOO ELEMNT BOLT [WFCC5] サイクルコンピューター単体 【国内正規流通品】](https://m.media-amazon.com/images/I/3141fFhytRL._SL500_.jpg)