クロスバイクやマウンテンバイクに装備されていることが多いVブレーキの調整方法について解説しています。

Vブレーキとは

クロスバイクやマウンテンバイクで多く採用されるブレーキ

自転車用のブレーキには幾つか種類があります。

ロードバイク等で標準的なキャリパーブレーキやカンチブレーキ(最近はディスクブレーキが主流)、シクロクロスやマウンテンバイクなどで多いディスクブレーキ、そしてクロスバイクや安価なマウンテンバイクで多いのがVブレーキで、これらが自転車で使用される主なブレーキの種類です。

自転車のブレーキの種類については、下記の記事で解説しています。

この記事ではクロスバイクやマウンテンバイクで採用されることの多いVブレーキについて、ワイヤーやブレーキシューの交換、そしてVブレーキの調整ができるように調整方法などにについて解説します。

マウンテンバイク用のVブレーキとロード用のコンパクトVブレーキ

クロスバイクのに搭載されているVブレーキは、コンパクトVブレーキやミニVブレーキと呼ばれるブレーキです。

ミニVブレーキはマウンテンバイクなどで使われている通常のVブレーキよりもアームの長さが短くなったVブレーキです。

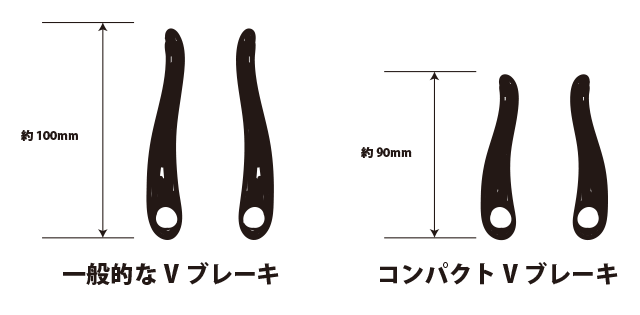

Vブレーキのアームの長さの違い

通常のVブレーキ:100〜110mm程度

ミニVブレーキ:90mm程度

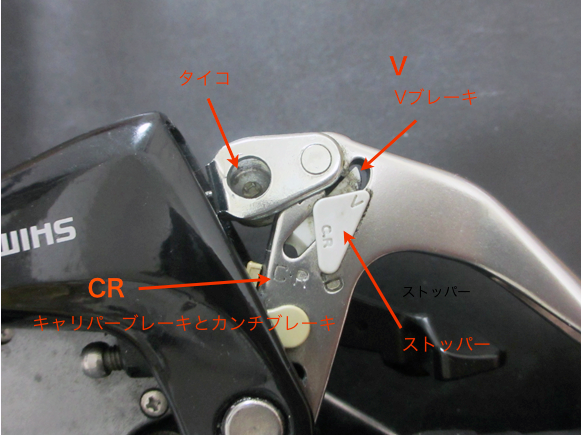

一般的なVブレーキはブレーキを動作させるためのブレーキレバーの引き幅がキャリパーブレーキなどよりも大きいため、引き幅が大きなVブレーキ専用のブレーキレバーを使用する必要があります。

つまり、キャリパーブレーキ用などのブレーキレバーでは、ブレーキレバーの引き幅が小さくてVブレーキを正常に動作させることができないのです。

そこで、引き幅を小さくするために、Vブレーキのアームの長さを短くして、キャリパーブレーキ用のブレーキレバーでも動作させられるようにしたのがミニVブレーキなのです。

要するに、Vブレーキだけれどロード用コンポーネントを装備したい人の需要に応えたようなブレーキとなります。

一般的なVブレーキなのかミニVブレーキなのかはメーカーやモデルによって異なる

マウンテンバイクに装備されているVブレーキは、一般的なVブレーキですが、クロスバイクに装備されているVブレーキは、メーカーによって通常のVブレーキだったり、ミニVブレーキだったりしています。

例えば、GIANT社のクロスバイクであるESCAPEなどはミニVブレーキが装備されていますが、ビアンキのクロスバイクであるPIRATAに装備されているVブレーキは一般的なVブレーキだったりします。

いずれのVブレーキも基本的な機能は同じですが、クロスバイクをロードバイク方向へカスタマイズしたい場合は、他のコンポーネントとの組み合わせを考えるとミニVブレーキの方が良いでしょう。

ミニVブレーキであれば、キャリパーブレーキ用のブレーキレバーやブルホーンバーで使用するエアロブレーキレバーも使用できますからね。

ちなみに、以前はシマノ社の製品でもミニVブレーキもいろいろなグレードがありましたが、2023年9月現在で、ミニVブレーキはかなり少なくなり、BR-R353が定番になっているようです。

シマノ(SHIMANO) Vブレーキ BR-R353 リア用 S70Tシュー フィキシングボルト:16.0/25.0mm アーチ長:90mm ブ...

Vブレーキの調整方法

ブレーキワイヤーを調整する

ブレーキワイヤーを開放する

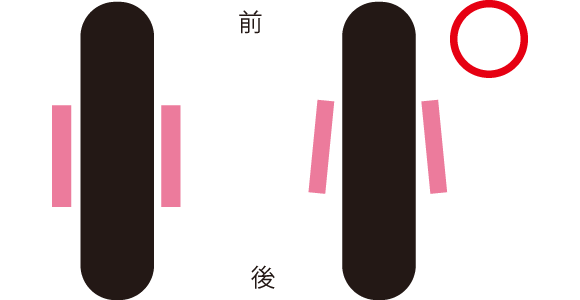

上記の写真は、Vブレーキのブレーキワイヤーを開放している状態です。

ブレーキワイヤーを新しく張り替えた際や、ブレーキを再調整する場合の最初の状態となり、写真の右上の赤丸の部分にあるネジを緩めることでブレーキワイヤーの固定が外れてフリーな状態になります。

この状態から、Vブレーキの調整がスタートします。

ブレーキシューをホイールリムに押し当てる

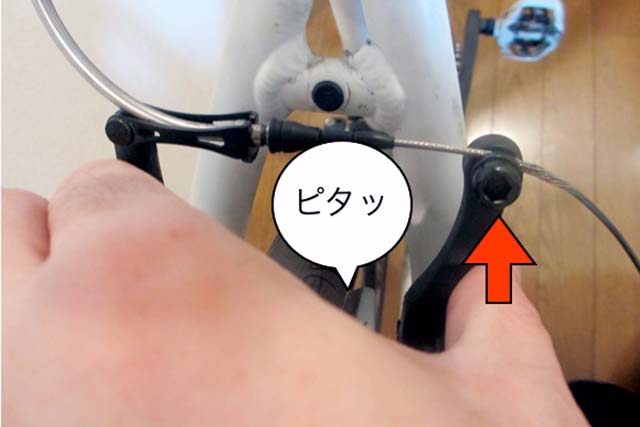

ブレーキワイヤーが開放されたVブレーキのアームを手で挟むようにしながら押さえます。

アームを内側に挟んで、ブレーキシューがホイールリムにピッタリとくっついた状態にします。

ブレーキシューがホイールリムにくっついた状態で、写真右上のワイヤー固定用のネジを締めます。

まだ「仮止め」の状態なので、キツく締め込む必要はありません。

ネジでワイヤーを仮止めしたら、ブレーキアームから手を離してもブレーキシューがリムにくっついた状態で固定されているかを確認します。

ブレーキレバーを何度も握る

ブレーキレバーをギュッギュッと強く締めます。

ブレーキワイヤーを新しく張った直後は、ワイヤーに緩みがあり、せっかくブレーキを調整してもすぐに緩んでしまうのです。

ブレーキレバーを何度も繰り返して握ることで、ブレーキワイヤーを伸ばすことができます。

ブレーキレバーを握ることで、ブレーキワイヤーが伸ばされた分だけ、ブレーキシューがリムから離れます。

ブレーキワイヤーを張った直後であれば、ブレーキワイヤーの弛みはすぐに取れないので、上記の作業を数回繰り返す必要があります。

既にワイヤーが伸びている場合は、ギュッギュッとやってもブレーキシューがリムから離れない場合もあるので、ワイヤーを仮留めする段階で、ブレーキシューが少しだけリムから離れた状態で仮留めするのが良いと思います。

ブレーキシューとリムとの隙間

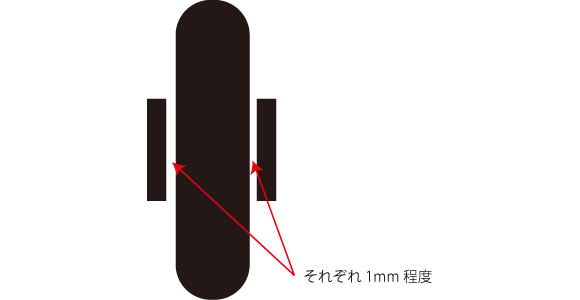

取り付けマニュアルなどを読むと、ブレーキシューとリムとの隙間(クリアランス)は左右合わせて2mm程度が適正とあります。

つまり片側1mmずつの隙間があればベストということです。

ブレーキワイヤーの微調整はアジャスターを使うと簡単

ブレーキワイヤーの張り具合を微調整をするのは、ブレーキワイヤーを引っ張るだけでは難しいので、アジャスターを使って調整します。

クロスバイクで使用されるようなフラットバー用のブレーキレバーの手元には、ワイヤーの張り具合を調整できるアジャスターが付いているので、それをクルクルと回転させることでワイヤーのテンションを微調整できます。

上記の写真の赤い矢印の部分にある小さなパーツがアジャスターです。

ブレーキシューの角度の調整

ブレーキシューの角度調整はブレーキシューチューナーを使用すると簡単

ブレーキシューを上から見た時に、リムに対してブレーキシューが併行になるようにセットするのではなくハの字気味になるようにセットするのがポイントです。

ハの字形でセットすることで、ブレーキをかけた時に、ブレーキシュー全体ではなく先端からリムに振れることになり、滑らかな減速ができるようになったり、ブレーキ音を防止することができます。

手で微調整をすることも出来ますが、ブレーキシューチューナーと呼ばれる専用のガイドを使用すると簡単に調整できます。

ブレーキシューチューナーです。

これをブレーキシューとリムの間に挟むことでクリアランスとブレーキシューの角度が良い具合に調整されます。

ブレーキシューチューナーについて下記の記事で詳しく解説しています。

Vブレーキの片効きを調整する

ブレーキをかけた際に、ブレーキシューの左右どちらかだけがリムに当たるような状態を片効きと呼びます。

ブレーキの方効きのまま放置しておくと、ブレーキシューの片側だけがすり減ったり、ブレーキの効きが悪くなるので、バランスが良くなるように調整をします。

調整ネジを使用してブレーキシューとリムとの隙間を左右で揃える

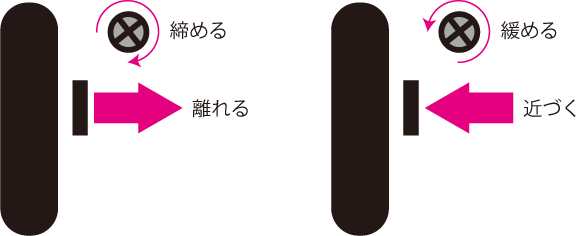

片効きになってしまうのは、Vブレーキのアームを外側に引っ張ろうとするバネの力が均等になっていないため、ブレーキシューとリムとの隙間が左右で不揃いになっていたりすることが原因です。

ブレーキシューとリムの隙間を左右で均等にするためには、ブレーキアームの根元にある調整ネジを使用して調整します。

調整ネジを回すと、ブレーキアームのバネのテンションの強弱が変わるので、ブレーキシューがリムから離れたり、近づいたりします。

この調整ネジを左右で少しずつ調整しながら、ブレーキシューとリムとの隙間が左右均等になるようにします。

調整ネジは少しずつ回すのがポイント

ネジを緩めるとバネがアームを引っ張る力が弱まるのでブレーキシューが内側(リムに近づく)へ動き、ネジを締めるとバネがアームを引っ張る力が強くなるのでブレーキシューが外側(リムから離れる)へ開こうとします。

左右のアームは互いに引っ張り合っている関係なので、片側のブレーキシューがリムに近づけば、もう一方のブレーキシューはリムから離れるような動きになります。

こうして左右のブレーキシューのクリアランスを確認しながらバランスが良くなるように調整します。

目安としてのブレーキシューとリムとの隙間(クリアランス)は左右均等でそれぞれ1mm程度で均等になるように調整します。

この際に、ブレーキシューとリムとの隙間が空きすぎていたり、隙間が無い場合には、ブレーキワイヤーアジャスターなどを使用して調整しなおします。

ブレーキシューとリムとの隙間を左右均等にする作業は、行ったり来たりでイライラしてしまう作業ですが、コツがつかめれば、それほど難しいものであはりません。

調整のコツは慌てず少しずつ調整することです。

調整ネジの回転に対してブレーキシューの動きは意外と大きいので、調整ネジは一気に回し過ぎないようにしましょう。

一度に回転させる量は多くても1/4回転(90度)程度にしておき、少しずつ調整するようにしましょう。

参考 Vブレーキの片効き調整(サイクルベースあさひ)

作業が完了したら、仮留めしてあるワイヤーをしっかりと本締めすることも忘れずに。

ブレーキシューの戻りが悪い場合

ブレーキの調整が出来たものの、いざブレーキを掛けてみると、ブレーキシューがリムにくっついたまま戻らないような状態になることがあります。

戻らなくなってしまう原因はいくつかあると思いますが、まずはブレーキワイヤーの取り回しに無理があり、抵抗が大きくなっている可能性があるので、アウターワイヤーの中身やブレーキの可動部分など、抵抗が大きな部分をグリスアップしたり注油したりするなどで滑りを良くすると改善される場合があります。

またVブレーキのアーム部分のスプリングが弱っている可能性もあるります。

フォークによってはブレーキ取り付け位置に3つの小さな穴が空いていて、穴の位置を変えることでアームが開こうとする力の調整することができます。

ブスプリング自体を曲げてテンションを戻そうとするのも一つの方法かもしれませんが、破談してしまう可能性があるので注意が必要です。

Vブレーキの調整についてまとめ

ブレーキは安全に走行する為に最も重要なパーツの一つなので、走行前点検でブレーキの効きは必ず確認するようにしましょう。

また、少しでもブレーキの様子がおかしい、ブレーキから異音がするなどの問題が生じた場合は、すぐに確認すべき部分でもあります。

ブレーキは自転車のパーツの中でも頻繁に使用するパーツの一つなので、その分トラブルが発生する頻度も高くなりますから、自分自身でブレーキの調整をできるようになっておけば、万が一のトラブルの際にも対応できるようになります。

また、ブレーキシューも定期的に交換を行う必要がありますので、自分自身で交換作業ができるようになっていれば、いちいちサイクルショプにお願いする必要もなくなります。

ブレーキワイヤー周りを弄るのはちょっと勇気が必要なことではありますが、経験してみればそれほど難しくはないので是非チャレンジしてください。

OGK KABUTO(オージーケーカブト) 自転車 ヘルメット キャンバスアーバン M/L (57-59㎝) マットグレー JCF推奨

ブレーキの種類と特徴

ブレーキの種類と特徴 ブレーキ左右と前後の取り付けは?

ブレーキ左右と前後の取り付けは? ブレーキの効きが悪い時の対処法

ブレーキの効きが悪い時の対処法 Vブレーキの特徴や種類

Vブレーキの特徴や種類 Vブレーキはなくなるのか?

Vブレーキはなくなるのか? Vブレーキクロスにディスクブレーキ?

Vブレーキクロスにディスクブレーキ? ブレーキシューの買い間違えを防ぐ

ブレーキシューの買い間違えを防ぐ Vブレーキの交換方法

Vブレーキの交換方法