ロードバイクやクロスバイクなどのスポーツバイクと呼ばれる自転車のブレーキにはいくつかの種類があります。

それぞれのブレーキの特徴の違いなどについてまとめています。

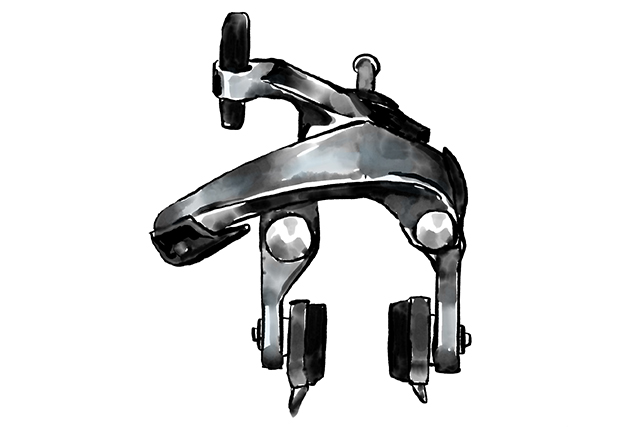

キャリパーブレーキ

ロードバイクでは定番のブレーキ

主にロードバイクに使用されているブレーキとして知られているブレーキですが、一般的なママチャリなどのシティサイクルでも前輪部分に使用されています。

また、自転車用のブレーキとしては最も古くから使用されているタイプのブレーキです。

制動力としてはそれほど制動力が強いブレーキではないものの、ブレーキでスピード調整がしやすいという特徴があります。

キャリパーブレーキの種類

キャリパーブレーキを細分化すると、サイドプル(シングルピボットとダブルピボット)タイプと、センタープルタイプがあります。

サイドプルはブレーキの横(サイド)のワイヤーを引くことで動作するタイプで、センタープルはカンチブレーキなどのようにブレーキの上部中央部分のワイヤーを引くことで動作するタイプのブレーキです。

シングルピボット

左右のアームが一箇所で固定されているタイプのキャリパーブレーキです。

古いタイプのロードバイクなどでも使用されていましたが、現在ではロードバイクではあまり使用されていません。

構造がシンプルでコストが低く抑えられるというメリットがあるので、安価なママチャリなどのシティサイクルの前輪のブレーキでよく使われています。

ダブルピボット

左右のアームが二箇所で固定されているタイプのキャリパーブレーキです。

キャリパーブレーキを使用しているロードバイクではダブルピボットのキャリパーブレーキが主流です。

シングルピボットに比べて複雑な構造になり、コストも高くなる一方で、シングルピボットのキャリパーブレーキで問題となりやすい方効きなの問題が改善されています。

センタープル

サイドプルタプのブレーキ(シングルピボット、ダブルピボっど)がブレーキのサイドのワイヤーを引くことでブレーキを動作させる構造なのに対して、センタープルタイプのキャリパーブレーキは、カンチブレーキのようにブレーキの上部の中央のワイヤーを引くことで動作するタイプのブレーキです。

古いタイプのロードバイクで使用されていたものの、1960年代にカンパニョーロがサイドプルタイプのキャリパーブレーキを開発したことで、以降はほとんどロードバイクでは使われなくなったようです。

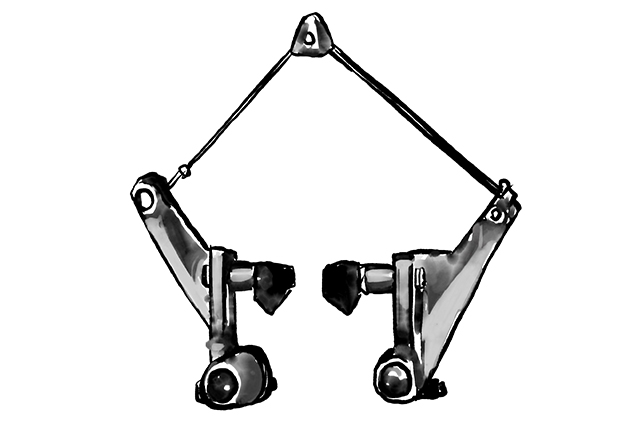

カンチブレーキ(カンチレバーブレーキ)

ブレーキシューとリムとの間隔が広く開いている構造のため、泥づまりなどの問題が起きずらいという特徴があります。

また、太いタイヤにも対応可能なことから、マウンテンバイクや、シクロクロスなどの悪路を走行するオフロード系の自転車で使用されることが多いブレーキです。

ただし、調整が難しいなどの問題もあり、現在ではディスクブレーキやVブレーキに置き換えられているような状況で完治ブレーキを使用している自転車はあまり多くありません。

Vブレーキ

元々はマウンテンバイク用のブレーキ

Vブレーキは、マウンテンバイクやクロスバイク、ミニベロで使用されることが多いブレーキで、制動力の強さとシンプルな構造でメンテナンスのしやすさが特徴です。

Vブレーキはアームの中にはアームの長さの短いショートアームと呼ばれるものがあります。

ショートアーム

一般的にVブレーキのアームの長さは110mm程度なのに対して、90mm程度の短いショートアームタイプのVブレーキがあります。

これは、アームの長さを短くすることで、ワイヤーの引き代をキャリパーブレーキやカンチブレーキと同等になるように調整されたもので、ロードバイク寄りのジオメトリになったクロスバイクなどで採用されることが多いです。ミニVブレーキとも呼ばれたりします。

クロスバイクを選ぶ際にVブレーキが採用されている場合は、アームの長さに注目してみるのも良いと思います。

ロードバイク寄りの性能が望ましいならショートアームを採用した自転車を選ぶと良いでしょう。

シマノ(SHIMANO) Vブレーキ BR-R353 リア用 S70Tシュー フィキシングボルト:16.0/25.0mm アーチ長:90mm シ...

ディスクブレーキ

乗り物全体では標準的なブレーキ

2018年以前は、マウンテンバイクやシクロクロスなどのオフロード系の自転車のハイエンドモデルに使用されていましたが、2018年にUCIでもロードレースでのディスクブレーキの使用が解禁されたのを切っ掛けに、ロードバイクやクロスバイクでもディスクブレーキを採用した自転車が増えてきました。

2023年10月現在では、各自転車メーカーの新しいモデルの大半はディスクブレーキを採用している感じです。

自転車以外の乗り物で考えた場合、最も主流なブレーキはディスクブレーキで、自転車業界がようやく乗り物の標準的なブレーキを採用したような感じかと思います。

自転車以外の乗り物の多くがディスクブレーキを採用していることからも判るように、ブレーキの性能においては他のブレーキよりも優れたブレーキであると言えるでしょうし、今後はディスクブレーキの搭載が標準になっていくのではないかと思います。

安定した制動力

ディスクブレーキの特徴として、制動の加減をコントロールしやすいことや、雨天や悪路を走行した場合でもブレーキの制動力に大きな影響がないこと、リムにブレーキシューを押し当てるリムブレーキではないため、リムの摩耗が無いこと、リムの強度を高める必要がないためホイールを軽量化しやすい、ホイールの寿命が長くなるなどのメリットがあります。

一方で、キャリパーブレーキやVブレーキなどに比べると、構造が複雑になり、コストが高くなったり、メンテナンスがしづらいなどのデメリットもあります。

機械式と油圧式

ディスクブレーキには機械式と油圧式があります。

機械式

その他のブレーキ類と同じくワイヤーを引くことで動作します。

整備に関しては油圧式よりもしやすくなります。

価格は油圧式より安い場合が多く、エントリーモデルの自転車に搭載されているディスクブレーキは機械式であることが多いです。

油圧式

軽い力でもブレーキを動作させられます。

価格が高くなるので、一般的にはハイエンドモデルなど価格の高い自転車に装備されることが多いです。

ただし、ディスクブレーキにもグレードもあるので、比較的安価なモデルでも油圧式のディスクブレーキが装備されていることもあります。

メンテナンスの頻度は同じ条件であれば機械式よりも少なくなる場合が多い反面、メンテナンスの手間に関してはオイル式の方が難しくなるので、ショップに定期的にお願いするのが一般的でしょう。

とは言え、オイル交換(エア抜き)するためのキットなども入手できるので、自分でメンテナンスすることもできます。

スポーツバイクと呼ばれる自転車のブレーキの種類まとめ

自転車のブレーキに関しては2018年にUCIがロードレースでもディスクブレーキの使用を許可したことが大きな出来事で、以降は一気にディスクブレーキを装備した自転車が増え、新しく発表されるモデルなどでは、廉価版の入門機以外はほとんどディスクブレーキを採用したモデルになってきています。

ご存知のように、ブレーキのパーツはフレームに取り付ける構造になっていることや、ブレーキの種類によって取り付ける構造が異なるため、後からブレーキの種類を変更することができません。

例えば、Vブレーキを装備したクロスバイクのフレームにはロードバイクで使用されることの多かったキャリパーブレーキは取り付けられませんし、ディスクブレーキにおいても同じです。

僕自身も、クロスバイクのブレーキをVブレーキ以外にしたいと考えた時にその壁にぶつかってしまい、大変残念な思いをしたことがあります。

しかし、そのような問題も、自転車のブレーキがディスクブレーキに統一されてくると解決されるようになるので、自転車のブレーキがディスクブレーキに変わっていくのは、個人的にも嬉しい流れだと思っています。

現在は過渡期でもあるので、自転車メーカーの車種を見ても、いろいろな種類のブレーキが混在した状況ではありますが、2025年くらいになれば、きっとディスクブレーキのモデルがほとんどにっているような気がしますね。

なので、現在ロードバイクやクロスバイクの購入を考えている人は、価格は少し高くてもディスクブレーキの自転車を選択した方が良いだろうと思います。

以上、自転車のブレーキの種類とその特徴についてでした。

OGK KABUTO(オージーケーカブト) 自転車 ヘルメット キャンバスアーバン M/L (57-59㎝) マットグレー JCF推奨