自転車で「路側帯を通行する際のルール」についてまとめています。

自転車に乗っていても「路側帯」という言葉をよく耳にします。

しかし、路側帯のルールは自動車免許をもっていない人だけでなく、自動車免許を持っている人にとっても、少しややこしいのが実際のところで、ルールを勘違いしている人も多いと思われます。

一般的に車道の左側に引かれた白線の左側が「路側帯」であったりするわけですが、条件によっては路側帯ではないこともあります。自転車が通行できない場合もあるので、自転車乗りにとっても、しっかりとルールを知っておきたいのが路側帯でもあります。

路側帯とは

路側帯の定義

そもそも、路側帯とは何なのか?ですが、道路交通法では、路側帯は下記のように定義されています。

道路交通法第二条三の四

路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。

つまり、歩道が設けられていない道路や、歩道が設けられていない側の道路で、歩行者の通行のためのスペースとして、白い実線(路側帯の道路標示)で区画された部分のことを指します。

路側帯かそうでないかは歩道の有無と道路標示で決まる

歩道の設置の有無

路側帯は「歩道が整備されていない」という条件があるので、歩道が設けられている道路の場合は、車道の左側に道路表示の白線が引かれてあっても、そこは路側帯ではありません。

例えば上記の写真では、車道に白線が引かれていますが、歩道が設けられているため、白線の外側は路側帯ではありません。

この場合の白線は、車道の外側を示す「車道外側線」と呼ばれるもので、白線の外側(左側)も車道の一部となります。

道路表示

それに対して、歩道が無く、道路の左側に道路表示の白線が引かれている場合は、その外側(左側)は路側帯になります。

例えば、上記の写真では車道の左右は建物があり、歩道が設置されていないので、左右に引かれた道路表示の白線の外側(左側)部分は路側帯ということになります。

まさしく、路側帯は歩行者が通行するためのスペースということが理解できるかと思います。

自転車の亜愛の路側帯の通行方法

車両は例外を除いて路側帯の通行はできない

自動車やオートバイなどの車両は歩道や路側帯(歩行者のための道路)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければいけません。

したがって、自動車やオートバイなどは、路側帯を通行することが、基本的にできません。

道路外の施設又は場所に出入するため、やむを得ない場合や、駐停車する場合などでは認められています。

道路交通法第十七条

車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

道路交通法第四十七条

3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

軽車両は通行を禁止されている場合を除いて通行可能

自転車も車両の仲間ではありますが、軽車両という扱いになります。

軽車両の場合は、著しく歩行者の通行を妨げるような場合や、軽車両の通行を禁止する道路標示がされている場合を除いて、路側帯を通行しても構わないことになっています。

また、軽車両で通行できる路側帯は、道路の左側に設けられた路側帯に限られています。

つまり、自動車などと同じ方向に進行する必要があり、逆走はできません。

道路交通法第十七条の二

軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。

路側帯には3種類の線がある

路側帯を示す道路表示には3種類の線があり、それぞれに交通ルールが少しずつ異なるので、注意が必要です。

● 実線一本で仕切られた場合

● 破線一本と実線一本で仕切られた場合

● 実線二本で仕切られた場合

一本の実線の場合の路側帯

最も頻繁に見かけるのは、一本の実線が引かれた路側帯かと思います。

路側帯は自動車やオートバイは通行することはできませんが、駐停車しようとする場合には路側帯に入ることができます。

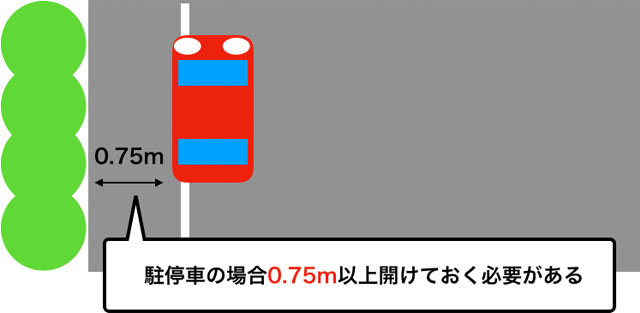

ただし、道路の端から0.75m以上間を開けて駐停車させる必要があるという点は注意をしなければいけません。

0.75m開けるのは「歩行者などが通行するためのスペースを確保しておきなさい」という意味があります。

0.75mを意識する

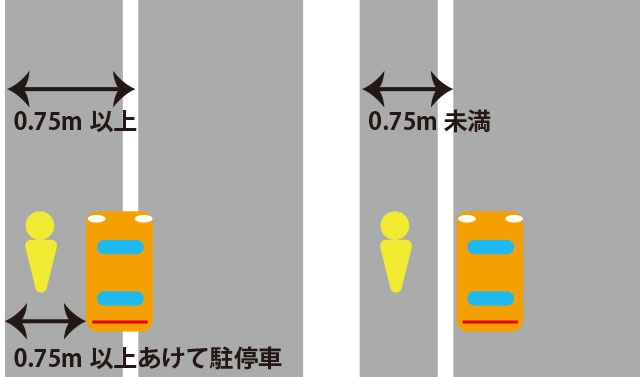

路側帯は幅(0.75m未満か0.75m以上か)によってルールが異なり、駐停車の方法が違ってきます。

路側帯が設けられている道路は基本的に狭い場所が多いと思うので、気分的にはなるべく道路の左端に詰めた状態で駐停車したくなるため、よくやってしまいがちな違反でもあります。

オートバイや原付バイクなどにも適用されるので、路側帯のある場所での駐停車は注意が必要です。

幅が0.75m以上の路側帯に駐停車する場合

車両であっても路側帯の中に入って駐停車することができます。

ただし、路側帯の左端から0.75m以上の間隔を開けて駐停車する必要があります。

幅が0.75m未満の路側帯に駐停車する場合

路側帯の幅が0.75m以下の場合は、白線右側に沿うように駐停車します。

この際、路側帯の中には入ることができません。

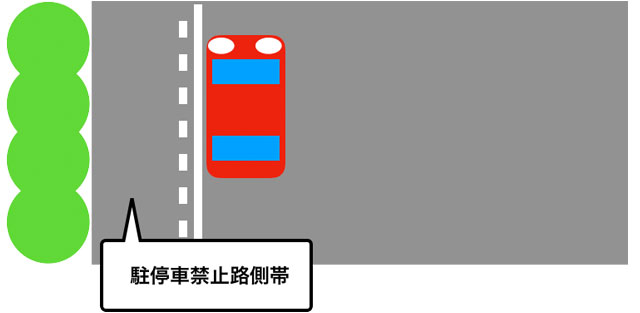

破線と実線が引かれた路側帯(駐停車路側帯)

破線と実線で仕切られた路側帯は「駐停車路側帯」と呼ばれ、駐停車は禁止されているので車両がは入ることはできません。

ただし、自転車は通行可能です。

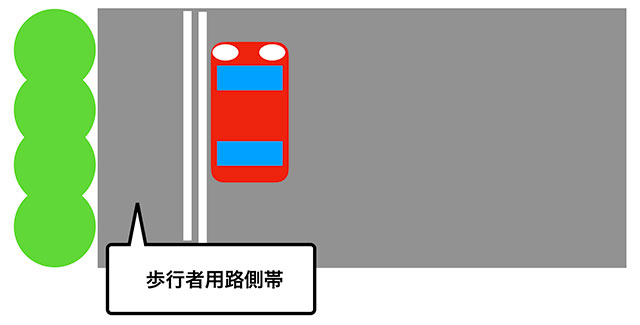

実線が二本引かれた路側帯(歩行者用車路側帯)

実線二本で仕切られた路側帯は「歩行者用車路側帯」と呼ばれ、自転車などの軽車両を含めた全ての車両は通行不可です。

文字通りで歩行者専用の路側帯になります。

ただし、自転車の場合は自転車から降りてしまえば歩行者扱いになるので、歩行者用車路側帯を通行したい場合は、自転車から降りれば良いということになります。

路側帯と路肩の違い

路側帯とよく勘違いされやすいのが路肩です。

路側帯と路肩は確かに混乱されがちですが、設置場所や設置目的も異なります。

路肩は路構造令では下記のように定められています。

道路構造令第2条

十二 路肩 道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。

路肩は、車道と歩道の間に設けられたスペースで、道路の主要構造部の保護や効用を保つことを目的として設けられているため、歩行者の通行スペースとして設けられている路側帯とは目的が全く異なります。

自転車と路側帯のポイントまとめ

自転車で路側帯を通行しようとする際には、下記のような点に気をつけると良いかと思います。

● 歩道が設けられていない場合で、道路の左側に道路表示で白線が引かれて区分されている空間は路側帯である。

● 軽車両である自転車は路側帯を通行できる

● 路側帯を自転車で通行する際には、歩行者優先なので、歩行者の通行の邪魔をしないようにする。

● 道路の左側にある路側帯を通行する。(逆走禁止)

● 二本の白線で区分された路側帯は歩行者専用なので自転車も通行できない

OGK KABUTO(オージーケーカブト) 自転車 ヘルメット キャンバスアーバン M/L (57-59㎝) マットグレー JCF推奨