ロードバイクやクロスバイクで使用するタイヤ基本的なにはクリンチャーとチューブラー、それからチューブレスの3種類があります。

クリンチャーは最も一般的なタイヤでチューブ交換できる方式、チューブラーとはチューブとタイヤが固定された方式で、チューブレスはその名の通りでチューブを使用しないタイヤです。

クリンチャータイヤとチューブラータイヤ、チューブレスタイヤの違い

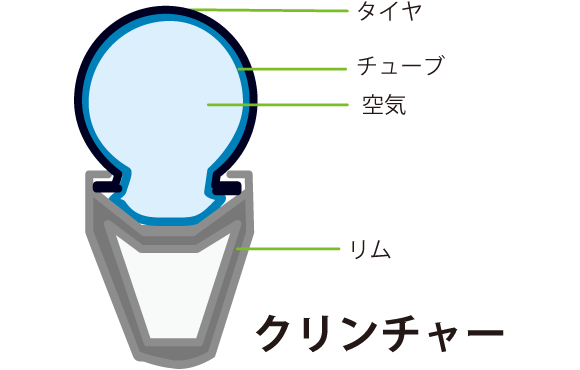

クリンチャータイヤ

クリンチャータイヤとは、タイヤをホイールの内壁に引っ掛けて固定する方式のタイヤです。

タイヤにはビードと呼ばれる硬い部分が備わっていて、チューブに空気を入れることでチューブが膨らんでタイヤも一緒に押し広げられることでビードがリムに固定される仕組みです。

タイヤの内側に引っ掛けるためのワイヤーが入っていることからWO式(Wired-On)とも呼ばれます。

タイヤとチューブはそれぞれ独立しているので、パンクした場合などはチューブだけ交換することでパンク修理が行なえます。

クロスバイクや一般的なシティサイクル、ママチャリなどは、基本的には全てクリンチャータイヤが使用されている場合が多いですね。

クリンチャーの意味

clincher

くぎを留める人、ボルトの締め付け工のこと。

うーん・・・いまいちタイヤのイメージができませんね。

コメント欄でヒントを頂きましたが、ボクシングのクリンチから想像することもできるかと思います。ホイールの内側に「しがみつく(クリンチする)」というイメージがしっくりくるかなと思います。

クリンチャーのメリット

パンク修理はチューブ交換だけで済む

パンクをした際には、チューブを交換、またはチューブを補修すれば良いだけなので修理が楽です。

修理方法もそれほど難しいものではなく、自身で簡単に行えます。

クリンチャータイヤのパンクの修理方法については下記の記事で詳しく解説しています。

種類も多く入手しやすい

一般的なシティサイクルやママチャリはもちろん、クロスバイクやロードバイクでもクリンチャータイヤを採用しているのが標準的なので、プロショップに限らず普通の自転車屋さんでも、チューブやタイヤを入手しやすいです。

また。種類も豊富なので、自分の目的や予算に応じたタイヤを選択することができます。

クリンチャーのデメリット

チューブラーに比べて重くなる

クリンチャータイヤは、チューブを使用するので重量が重くなりますし、構造上、ホイールの強度が求められるため、ホイールとセットで考えた場合に、重量が増えてしまうケースが多くなります。

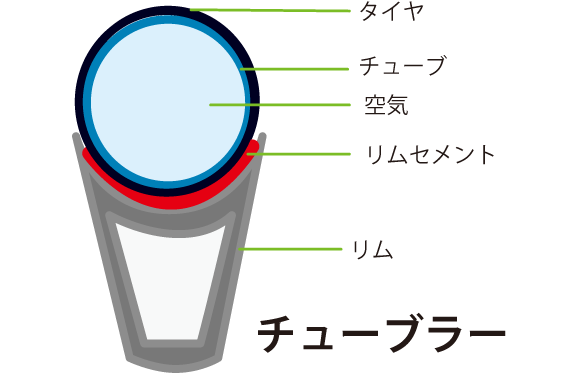

チューブラータイヤ

チューブラータイヤは、タイヤの中にチューブが縫い込まれてタイヤとチューブが一体化されているタイヤです。

ホイールへの固定はリムテープやリムセメントを用いてリムにタイヤを固定する方式がとられています。

タイヤとチューブが一体になっているので、パンクした場合はタイヤごと交換することになります。

タイヤの歴史としては古いものになりますが、ロードバイクなどのホイールなどではチューブラーを採用しているものも多いです。

チューブラーの意味

tubular

管の、管状の、管式の

管状になっているのでチューブラーと呼ばれるようです。(実際はタイヤがではなくてリムが中空(チューブ形状)になっているからだそうです。)

チューブラータイヤのメリット

軽量化できる

チューブラー用のホイールはクリンチャー対応のホイールのように引っ掛けるフックの部分が必要ないなどで単純な構造のため、絵軽量化しやすいのが特徴です。

走行性能が高い

タイヤの形状が円に近くなるほか、タイヤとチューブが一体になっているので、チューブのズレなどが発生しないため。余計なロスが少なく高い走行性能が期待できます。

パンクしづらい

ホイールの構造上、リム打ちなどでパンクをするリスクが少ないタイヤでもあります。

また、タイヤとチューブが一体化されているので、パンクしづらいというのも特徴です。

チューブラータイヤのデメリット

パンクした場合の修理が難しい

パンクすればチューブだけを交換できるクリンチャータイヤとは違い、チューブがタイヤと一体型になっているので、クリンチャータイヤのように簡単にパンク修理をおこなうことができません。

修理を行うこともできますが、基本はパンクしたらタイヤと一緒に交換してしまうことになります。

価格が高い

チューブラータイヤやチューブラー対応のホイールの価格はクリンチャータイヤなどに比べると高いです。

2本セット Vittoria ヴィットリア RALLY(ラリー) RVC チューブラータイヤ Tubular 700 (25-28", オールブラック) [並行輸入品]

チューブレス・チューブレスレディタイヤ

クリンチャータイヤとチューブラータイヤの他に、チューブを使用しないチューブレスタイヤがあり、ます。

チューブレスタイヤは自動車のタイヤなどでは一般的なタイヤで、自転車ではマウンテンバイクやシクロクロスなどのオフロード系バイクのタイヤで先行して普及しており、ロードバイクなどでもチューブレス対応のホイールが増えてきていることから、チューブレスタイヤの利用者も増えています。

チューブレスタイヤのメリット

走行性能が高い

チューブを使用しないので、チューブの変形などが原因となるロスがないため、高い相剋性能が得られます。

パンクしづらい

チューブを必要としないのでパンクしづらいという特徴があります。

パンクしたとしても、チューブのように一気に空気が抜けてしまうことがほとんどありません。

クリンチャータイヤと兼用できる

全てではありませんが、多くのチューブレス対応のホイールは、クリンチャータイヤと併用ができます。

万が一パンクした場合でも、チューブさえあれば、すぐに修理対応が可能になります。

チューブレスタイヤのデメリット

ホイールが重い

空気圧を高めてホイールにタイヤを密着させる方式なので、高い空気圧でも耐えられるようにホイールリムの強度を高める必要があり、重量に反映されています。

なので、チューブレス対応のホイールは、クリンチャーのみのホイールやチューブラー用のホイールと比べると重たくなる傾向があります。

メンテナンス性が悪い

タイヤが硬く、タイヤとリムを密着させなければいけないなどで、取り付けが難しいです。

コンチネンタル(Continental) ロードタイヤ Grand Prix 5000S TR 700x25C Black FB

それぞれのタイヤの形式に対応したホイールがある

チューブラーとクリンチャー、チューブレスの違いを理解したら、次に気をつけなければいけないのは、自分が使用しているホイールがどの形式のタイヤに対応しているかということになります。

というのも、ホイールはそれぞれのタイヤの形式に対応しているホイールが異なるため、対応していないホイールとタイヤの組み合わせでは使用できないということになります。

ホイールのスペックを見ていると、クリンチャーとかチューブラー、チューブレス対応、チューブレスレディなどが必ず記載されているかと思います。

クリンチャーとチューブレスホイールは互換性があったりしますが、チューブラーとは互換性がなく使用できないので、間違わないように気をつけましょう。

Continental(コンチネンタル) GRAND PRIX 5000 グランプリ5000 (700×25c) [並行輸入品]

![Continental(コンチネンタル) GRAND PRIX 5000 グランプリ5000 (700×25c) [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/51erAvOPApL._SL500_.jpg)

700Cと27インチの違いと互換性

700Cと27インチの違いと互換性 23Cよりも25Cがおすすめされる理由

23Cよりも25Cがおすすめされる理由 タイヤやチューブの保管方法と使用期限

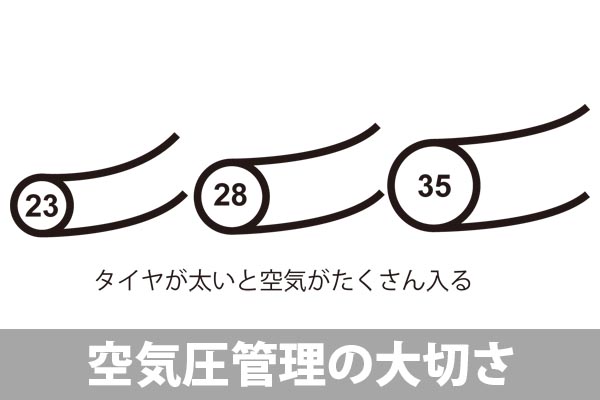

タイヤやチューブの保管方法と使用期限 空気圧管理の大切さについて

空気圧管理の大切さについて

夏は空気圧を低めに冬は空気圧を高めに

夏は空気圧を低めに冬は空気圧を高めに タイヤのマークとバルブ位置は揃えた方が良い

タイヤのマークとバルブ位置は揃えた方が良い