気がつくと自転車のタイヤの空気が完全に抜けてしまってパンク状態。

しょうがないので空気を入れてみると、無事に空気が入れれた。

よかった、どうやらパンクじゃなかったみたいだと安心していたら、翌日にはまた同じようにタイヤの空気が抜けてしまっている。

なんてことがある場合は、パンクではなく虫ゴムの劣化を疑った方が良いでしょう。

空気を入れた翌日や数時間後、あるいは、空気を入れてもすぐに「プスーッ」と空気が抜けてしまうなどの症状がある場合は虫ゴムの不具合が原因であることが多いです。

「虫ゴム」とは、バルブ内にあるプランジャーと呼ばれるパーツに被せるための細いチューブです。

虫ゴムの働きは空気が逆流しないようにすることで、通常はチューブの中に入れた空気をストップしてバルブから空気が抜けないようにしてくれます。

しかし、虫ゴムが劣化したり破れたりすると、空気を止めることが出来ずに、バルブから空気が抜けてしまうのです。

この劣化の程度により、ゆっくり空気が抜けてしまったり、すぐに抜けてしまったりで、空気が抜けるスピードが変わります。

そして虫ゴムの劣化が原因で起きるパンクは、チューブに穴が空いているパンクとは異なるので、虫ゴムを交換してあげれば、パンク修理することができます。

もちろん自転車屋さんに持ち込めば修理をしてもらえますが、虫ゴムの交換自体はものすごく簡単にできて費用も安いので、自分自身で虫ゴムの交換修理に挑戦してみるのも良いかと思います。

この記事では虫ゴムの交換修理方法をまとめているので、是非参考にしてください。

自転車のタイヤに空気を入れてもしばらくするとタイヤの空気が抜ける時は虫ゴムの劣化を疑おう

公園に行って子供の自転車の練習をしようとしたところ、お友達の自転車のタイヤの空気が抜けてペッタンコになっていました。

症状を聞いてみると「空気入れを使えば十分な堅さになるまできちんと空気が入れられるけれど、翌日には空気が抜けてしまう。」ということでした。

説明を聞いた瞬間に「あぁ、虫ゴムが原因だな」と判断できたので、「それなら任しておいて」と、お友達の自転車を自宅まで持ち帰り、虫ゴムの交換を行いました。

結果、思った通り、虫ゴムが劣化していてそこから空気が漏れていたのが原因だったので、虫ゴムを交換することで無事にパンクを修理することが出来ました。

虫ゴムが原因のパンク症状は自転車の故障やトラブルの中でトップ5に入るだろうと思われるトラブルです。

特に「いったんは空気を通常通り入れられるけど、一晩経つと抜けてしまう」というような現象は典型的な虫ゴム劣化の症状なので、知っておいた方が良いでしょう。

今回の虫ゴム交換作業の様子を下記にまとめましたので、同様の症状がある方は、是非下記の記事を参考にしながら、バルブの内部にある虫ゴムを確認してください。

虫ゴムが原因のパンクの症状

虫ゴムが原因のパンクはいくつかの代表的な症状があります。

● 空気は入れられるけどバルブからすぐに空気が抜けてしまう

● 空気は入れられるけど翌日にはまた空気が抜けてパンクしてしまう

要するに虫ゴムが駄目になってバルブから空気が漏れている状態です。

虫ゴムがパンクの原因かどうかを判断する一番手っ取り早い方法は、唾液や洗剤をバルブの先に塗ってみてると分かります。

バルブの先から泡が膨らむようであれば、虫ゴムが劣化して空気が漏れていると考えて間違いありません。

泡が膨らむのはバルブ口から空気が抜けている証拠で、虫ゴムが正常に働いていれば泡が膨らむことはありません。

自転車タイヤの虫ゴムの交換修理方法

虫ゴムの交換が必要なバルブは英式バルブ

虫ゴムの交換が必要なのはシティサイクルなど一般的な自転車で使用されていることが多い英式バルブのタイヤです。

ロードバイクやクロスバイクなどで使用される仏式バルブの場合もバルブコアと言われるパーツが虫ゴムと同じような働きをしますが、交換できない場合も多く、仏式バルブや米式バルブの場合はチューブごと交換するのが一般的で、虫ゴムを交換するということはまずありません。

要するに、英式バルブ特有の問題でもあり、英式バルブでは頻発する問題でもあるので、自転車のタイヤの空浮が抜けるなら、まず虫ゴムの劣化を疑えと言っても過言ではないでしょう。

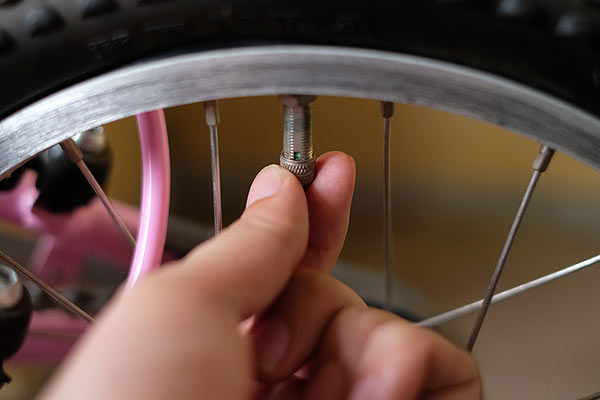

手順1.バルブナットを外す

虫ゴム交換の第一歩として、まずはバルブの一番外側に付いているバルブナットを外します。

「バルブナット」はバルブ口で栓の役割をしている「プランジャー」と呼ばれるパーツを押さえ込む役割をしているため、バルブナットを緩めるとプランジャーが浮いて空気が抜けてしまうので日常では外すことはありません。

バルブナットは気が付くと緩んでいることがあるので、時々チェックして増し締めしてあげるのが良いかと思います。

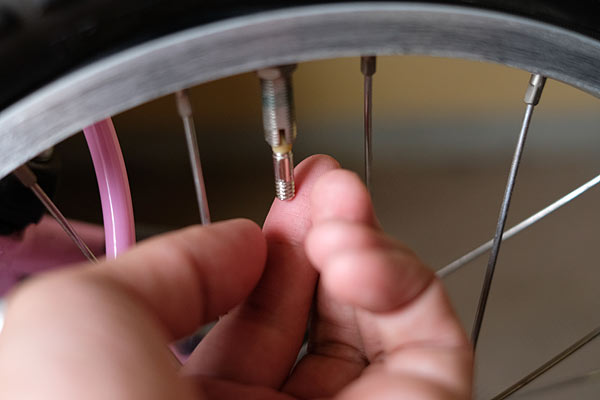

手順2.プランジャーを抜く

バルブナットを外すと、プランジャーがむき出しになります。

このプランジャーと呼ばれる部品に虫ゴムを被せて虫ゴムに弁の役割をさせています。

ちなみにプランジャーは虫ゴムを被せる関係からか「ムシ」とも呼ばれることもあります。

プランジャーは簡単に引き抜くことができます。

緑色に見える部分が虫ゴムです。

虫ゴムはいろいろな種類があるので緑色とは限りません。

引き抜いたプランジャーに装着してある虫ゴムを調べると、案の定、虫ゴムが劣化していて穴が空いていました。

穴が空いている部分から下の金属が覗いています。

こうなってしまうと虫ゴムの仕事をしてくれなくなります。

この穴から空気が漏れてしまうのでパンクの原因となるわけです。

手順3.劣化した虫ゴムをプランジャーから取り除く

劣化した虫ゴムを取り除きました。

虫ゴムが劣化している場合は、ゴムが根元に残ったりすることがありますが、綺麗に取り除いてください。

こびりついて残ってしまっていると新しい虫ゴムを被せても、そこから空気が抜けてしまうことがあります。

手順4.新しい虫ゴムを準備する

新しい虫ゴムを準備します。

虫ゴムの長さは3〜4センチ程度で良いと思います。

プランジャーに虫ゴムを被せた状態で、虫ゴムの先が余る程度で良いでしょう。

虫ゴムはホームセンターなどでも手に入りますし、100均などでも売られていると思います。

虫ゴム単品で売っていなくても、パンク修理キットの中に含まれていることも多いです。

虫ゴムが長ければハサミなどで適当な長さにカットして使ってください。

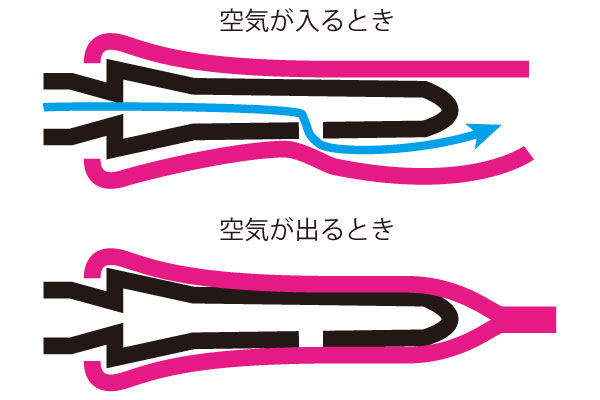

虫ゴムの仕組み

少し余談になりますが、虫ゴムの仕組みについて解説しておきます。

プランジャーに虫ゴムをはめた状態で空気を入れると、バルブ口から入ってきた空気はプランジャーに開いている横穴からタイヤチューブの中に流れ込みます。

反対にチューブからバルブの外に空気が出ようとする場合には、虫ゴムが空気圧でプランジャーに押し付けられて穴を塞ぐため、空気が抜けないようになるというわけです。

単純ですがよく考えられていますよね。

手順5.新しい虫ゴムをプランジャーに装着する

新しい虫ゴムをプランジャーに被せます。

注意点は虫ゴムをプランジャーの根元までしっかりと被せることです。

上記の写真のように中途半端な状態で被せても役に立ちません。

被せるのに多少は苦労するかもしれませんが、地道にねじ込んでいきましょう。

あと少しです。

虫ゴムがプランジャーのカサ部分を乗り越えれば作業完了です。

上記の写真のような状態は、虫ゴム装着の悪い例としてよく紹介されています。

きちんとカサ部分まで虫ゴムを被せるようにしましょう。

根元までしっかりと虫ゴムを装着したら作業完了です。

上記の写真だと、プランジャーに対して虫ゴムの長さが少し短いため、虫ゴムの先からプランジャーが覗いていますがこれでも機能します。

手順6.逆の手順でプランジャーをバルブに戻す

虫ゴムを交換したプランジャーを逆の手順でバルブに戻します。

プランジャーの側面には突起があり、バルブの側面には切り込みがあるので、突起と切り込みが合わさるようにして戻してください。

バルブナットを嵌めて、バルブキャップをして作業終了です。

作業時間は5分〜10分程度で終了する非常に簡単な作業です。

虫ゴム交換の費用と頻度

虫ゴム自体はホームセンターやサイクルショップ、100円ショップなどでも売られています。

価格はメートル単位でも数百円程度でとても安いです。

なので、わざわざ自転車屋さんにパンクした自転車を持って行くよりは、自分自身で作業してしまうのが一番手っ取り早く、安上がりになると思います。

簡単な作業で部品代もそれほどかからないので、自転車屋さんでお願いした場合でも数百円程度で作業してくれるところが多いようです。

自転車屋さんで備品を購入したり、お店の会員だったりするとサービスにしてくれるお店も多いかと思います。

虫ゴムは消耗品なので半年〜1年程度で交換をするとトラブルが少なくなるようです。

・・・と言っても実際問題で一般的なシティサイクルは空気さえまともに入れていない状態がほとんどなので、そこまでマメな人はなかなか居ないでしょうね。

スーパーバルブのすすめ

ちなみに最近では虫ゴムの必要のない新型のプランジャー(スーパーバルブ)というものが売られています。

スーパーバルブを使用すると、虫ゴムのように頻繁に交換する必要もなく、空気漏れも少なくて評判が良いものです。

スーパーバルブも自転車屋さんやホームセンターで見つけることができるかと思いますが、もちろんネットでも売っています。

おすすめです。