クロスバイクやロードバイクにはギアが沢山あり、走る場所や状況に応じて適切なギアへシフトチェンジすることでより快適に走ることができるようになります。

しかし初心者にとってどのタイミングでシフトチェンジすれば良いのかよく分からないというのも実際のところで、シフトチェンジするタイミングや使用するギアの基本について考えてみたいと思います。

クロスバイクやロードバイクでシフトチェンジするタイミング

クロスバイクのESCAPE Airが僕にとっては初めてのスポーツバイクであるのと同時に、初めての本格的な多段切り替えを装備した自転車でもありました。

そして自転車に対して今まで以上に興味を持ち始めるのと同時に、もっと上手に乗りたい、もっと快適に乗りたい、もっと速く走れるようになりたいなどと考えるようになります。

そんな時にふと疑問に思い気になり始めたのが走行中に使用するギアとシフトチェンジのタイミングでした。

どれくらいのスピードの時にどのギアを使用すべきなのか、そしてどのタイミングでシフトチェンジをするのがベストなのか全く知らなかったからです。

例えば自動車であればシフトチェンジするタイミングを教習所で教えてもらったりします。

● スタート時は1速。

● 動き始めればすぐに2速。

● 20km/hを越えたあたりで3速

● 40km/hを越えたあたりで4速

などという感じです。

しかしクロスバイクやロードバイクの場合はどのタイミングでシフトチェンジするのか?どのギアを使用して走れば良いのか?ということを教えてもらったことがありません。

クロスバイクやロードバイクにギアが沢山ある理由

クロスバイクやロードバイクには沢山のギアが備わっています。しかしどのギアを使用して走れば良いのかよく解らないまま「重いギアの方が早い」などの適当な理由で重いギアばかり使用しているような人もきっといるはずです。

自動車やオートバイの免許を持っている人であればギアについての理屈はある程度理解しているものと思いますが、免許を持っていない人はギアの意味を理解していない人も多いんじゃないかと思います。

最近は自動車もAT車ばかりになっているので、自動車免許を持っている人でもギアについてよく理解していない人が増えているかもしれません。

なので念の為ざっくりとギアについての説明をしておくと、重たいギアは速く走るのに適したギアで、軽いギアは坂道など負荷の大きい道を楽に登るのに適したギアになります。

車の場合は速度中心でギアを考えますが、自転車の場合は負荷を中心にギアを考えるのが一般的かと思います。

例えば、坂道を登る時に軽いギアを使えば坂道も楽に登れるようになります。負荷に応じてシフトチェンジを工夫すれば、常に同じような負荷のレベルで登ることができ、脚への負担が少なくなるのです。

短い距離を走る時にはあまり重要ではないので、わざわざ負荷を調整しながら走らなければいけない理由が理解しづらいかもしれません。難しいことを考えるよりも好きな負荷のギアで走りたいと思うかもしれません。

しかし100キロメートルを超すようなロングライドの場合、重たいギアで走り続けると足への負担が蓄積してあちこち痛くなってくるのです。短距離では全く気にならないような負荷も、長距離では大問題になって完走するのが難しくなります。

そうならないために上手にシフトチェンジを繰り返しながら身体への負荷を軽減し、できるだけ楽に走行できるようにするために必要不可欠なのがギアというわけです。

状況に応じて適切なギアへシフトチェンジして負荷を調整することができるようになると、長距離で長時間のサイクリングでも快適に走ることができるようになります。クロスバイクやロードバイクを購入する前には想像も出来なかった数百キロという距離も余裕で走れるようになるのです。

逆に言えば、上手なシフトチェンジは長距離で長時間のサイクリングでも快適に走るための必須条件と言えるでしょう。

クロスバイクやロードバイクでシフトチェンジする正しいタイミングとは?

ギアの基本的な使用方法

こぎ出しや坂道などペダルを踏み込むのに力が必要な時(ペダルが重い時)は軽いギアを使用して負荷を小さくして軽い力で走れるようにします。

そしてペダルが軽くなり過ぎる前にシフトチェンジして、徐々にスピードアップしていくのがシフトチェンジの基本です。

シフトチェンジするタイミングについて

タイミングをよく考えないでシフトチェンジすると、時としてガッチン!ガチャガチャ!とギアやチェーンにとってダメージが大きそうな音を立ててシフトチェンジがされることがあります。

そんな大きな異音がする時はギアやチェーンへの負荷は大きいのでチェーンリングを痛めたり、時にはチェーンが切れてしまうこともあるでしょう。無理なシフトチェンジは自転車にも精神衛生上にも良くありません。

適切なタイミングでシフトチェンジできれば、異音も出なく自転車へのダメージも少なくなるはずなので適切なタイミングを見計らってシフトチェンジするようにしましょう。

停車中のにシフトチェンジをしてはいけない

自動車の場合は停車してからギアをローに戻すのは普通に行なう行為ですが、自転車の場合は停車中のシフトチェンジは基本的にNGです。

自転車の場合はシフトチェンジするのは走行中が基本です。

停車中にシフトチェンジしてしまうと、走り出した際にガチガチガッチンといういかにもギア周りにダメージが大きそうな音を立てて発進することになるので愛知車中はシフトチェンジをしないというのが基本です。なので、停車前にシフトダウンせずに重たいギアのまま停車してしまうと、漕ぎ出しは重たいギアのままで発進しなければいけなくなります。

走行中にシフトチェンジするタイミング

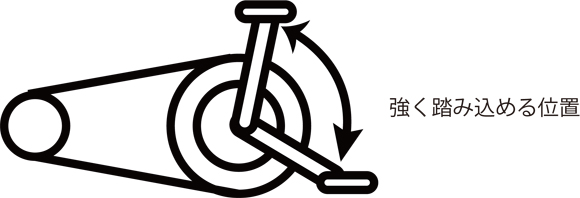

ペダルを強く踏める位置ではシフトチェンジしてはいけない

ペダルを強く踏める位置ではシフトチェンジをしてはいけません。ペダルを強く踏める位置とはペダルが1時〜5時くらいの位置に来たときになります。

この位置にペダルがある時はペダルを強く踏めるためチェーンへの負荷が高くなるのでシフトチェンジをするとガチガチガチンという嫌な音を立ててシフトチェンジされることがあります。

左右いずれかのペダルの位置がこの位置にある時にはシフトチェンジは避けるようにした方が無難です。

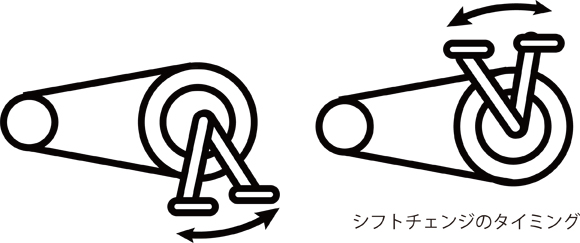

ペダルを強く踏めない位置でシフトチェンジする

チェーンへの負荷が少ない時にシフトチェンジをするとスムーズに変速できます。

理想的なシフトチェンジのタイミングの目安としては、左右のペダルの位置が上下になる少し前あたりの11時から12時くらいの位置か5時から6時くらいの位置になります。

要するにペダルを強く踏めないような位置ではトルクも大きく掛かっていないのでガチガチガチンとなることも少ないというわけです。

トルクを掛けない最も簡単な方法はシフトチェンジする際にペダルを踏むのを止めれば良いわけですがそれではロスが大きくなってしまいます。速く走りたい場合は通常通りペダルを踏みながら、ペダルを強く踏めないタイミングを狙ってシフトチェンジすることになります。

クロスバイクやロードバイクで使用するギアの目安とケイデンス

使用するギアの目安となるケイデンス

走行時にどのギアを使用すれば良いのかを判断する指標としてケイデンスと呼ばれるペダル(クランク)の回転数を利用する方法があります。

ケイデンスとは1分間にペダル(クランク)を回転させられる数のことで、一般的には80〜90程度回転させられるくらいが負荷が少なくロングライドなどの際には適したケイデンスということになっているようなので、そのあたりを1つの目安として考えれば良いと思います。

例えば、平地を走行している時にケイデンス80〜90を維持出来ていても、坂道を登り始めると負荷が大きくなりますから同じギアでケイデンス80〜90を維持するのは難しくなります。そんな時にはケイデンス80〜90を維持できるギアを選択するという走り方をすれば良いというわけです。

ケイデンスを意識することで、どんな状況であっても負荷を一定に保つことができるようになり、結果として脚への負担を軽減して長距離でも疲れづらくなるということになります。

ケイデンスを知るのにはケイデンスが計れるサイクルコンピューターやケイデンスセンサーを使います。ただし、ケイデンスの指標はきちんとした決まりがあるわけではないので、あまり厳密に80-90の数字にこだわる必要はないと思います。個人差もありますし、体調によっても違ってきます。

結局は自分自身が心地よく走れる範囲が最も正しい数値だと言えるので、体調なども考えながら微調整した指標で考えるのが良いと思います。

クロスバイクやロードバイクでシフトチェンジするタイミングと使用するギアの目安についてのまとめ

クロスバイクやロードバイクでシフトチェンジするタイミングや使用するギアについては、いろいろな考え方があるようですし、個人差や走行する条件によっても変わってくるもののようなので一概に言えるものではありません。

なので上記が絶対というわけでもなく、一つの基本として頭に入れておけば良いのかなと思います。

僕自身、シフトチェンジのタイミングなどについていろいろと調べて、そして実際に乗ってみた経験として「なるほどこれは調子が良い」と思えたのは上に書いてあるようなタイミングと方法でした。

自分自身に最も合ったシフトチェンジのタイミングや方法を探るというのもクロスバイクやロードバイクの楽しみの一つだと思います。是非いろいろと試して自分にとっての最適解を探してみてください。

よりスムーズなシフトチェンジを実現するためにスプロケットの歯数を変更してみるというのも一つの方法です。下記の記事でまとめているので参考にしてください。

ノーマルクランクとコンパクトクランク

ノーマルクランクとコンパクトクランク チェーンステーアングルとは

チェーンステーアングルとは シフトチェンジの不調と初期伸び

シフトチェンジの不調と初期伸び スプロケットの透明な円盤の役割

スプロケットの透明な円盤の役割 クイックリンクの外し方

クイックリンクの外し方 スプロケット交換で走行性能を改善

スプロケット交換で走行性能を改善 フラットバー用シフトレバー

フラットバー用シフトレバー 11速ホイールと8速/9速/10速/12速スプロケット

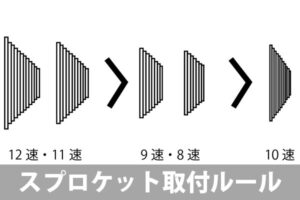

11速ホイールと8速/9速/10速/12速スプロケット